MecaT1 - V - Mécanisme de l'appariement aval

Des bottes pour les économistes

La présentation habituelle de l'économie marchande consiste en des producteurs et des clients ajustant l'offre et la demande via des changements de prix sur le marché. Mais dans un monde où les offres sont de plus en plus diversifiées, allant du gratuit (télévision, journaux,...) au luxe, en passant par les abonnements et forfaits, et la demande est très disparate, tant dans les modes de consommation, avec les achats en ligne, les réservations géolocalisées, qu'en termes de pouvoir d'achat, ce schéma semble marginalisé, dépassé par les évolutions récentes. Nous devons nous interroger sur le fonctionnement réel de l'économie marchande et les rouages qui sous-tendent son ordonnancement.

Avec le mécanisme présenté dans les pages qui suivent, nous avons un type de régulation entre offreurs et demandeurs indépendant du marché, efficace, et cependant au cœur de l'économie marchande que nous connaissons. Il remet en cause l'unicité du marché en donnant à voir une plus grande richesse de mécanismes et leur jeu parfois contradictoire, notamment quand l'efficacité interne aux agents (l'optimisation de la gestion de l'entreprise, par exemple) entre en conflit avec l'efficacité des interactions entre agents (telles que le mécanisme présenté ici). Notre mécanisme met en lumière la multiplicité des mécanismes impliqués dans le fonctionnement des marchés et les nombreux déterminants de leur efficience (qui devient très relative).

Par ailleurs, l'historique de la découverte de ce mécanisme illustre la sérendipité évoquée dans le chapitre deux, et devrait quelque peu dérider le lecteur qui sera parvenu jusqu'icinote 1.

Le contexte

Le présent chapitre et le mécanisme correspondant sont issus d'un projet quelque peu provocateur visant à secouer le monde des sciences économiques. Cette idée subversive, sans véritable intention de mise en œuvre concrète, à son origine, consistait à envoyer une paire de bottes à chacun des principaux économistes français (les 200 premiers, par exemple), afin qu'ils descendent de leur tour d'ivoire et aillent sur le terrain (tout un programme, donc).

Bien entendu, il aurait fallu trouver un fournisseur pour ces bottes, qui soit éventuellement prêt à sponsoriser le projet (en fournissant gracieusement les bottes et leur expédition aux cibles). L'affaire devenait possible, en tout cas envisageable et à ma portée.

Ce qui était moins prévu, au départ, c'est le résultat impromptu qui en a découlé, à savoir l'identification d'un mécanisme de régulation à priori insoupçonné jusqu'alors, et que nous nommerons le mécanisme du magasin de chaussures, pour l'instant, du fait de la caractéristique principale de l'activité nous ayant permise de le découvrir (il s'agit aussi du type de lieu économique où il est le plus évident).

D'un point de vue plus technique, le contexte du mécanisme se situe au niveau de l'achat d'un produit, soit l'acte économique le plus élémentaire. Sa nature unitaire ne l'empêche pas d'offrir une problématique et des enseignements d'une richesse insoupçonnée.

Les acteurs

Si le projet initial vise les économistes les plus en vue et requiert un fabricant de bottes, le mécanisme présenté dans les pages qui suivent concerne plus généralement des consommateurs et un producteur, ainsi qu'un intermédiaire, ce dernier éventuellement chaîné avec des grossistes intercalés entre lui et le producteur. Le cœur du mécanisme est l'adéquation finale du besoin du consommateur et du produit correspondant ; en cela, le produit est un élément central du mécanisme.

Acteur 1 : le produit

Contrairement à l'hypothèse d'unicité des produits de la théorie de la concurrence pure et parfaite, l'économie de marché se caractérise, pour un type de produit donné bien spécifique, par une grande variété d'offres correspondantes, se traduisant par des coloris, formes et tailles (telles que la pointure de nos fameuses bottes) très diverses. De ce fait, un problème technique se pose quant à l'appariement du besoin du consommateur avec un exemplaire du produit concerné.

Si nous prenons l'exemple des bottes, en plus de couleurs distinctes (jaunes, bleues marine, vertes,...), elles existent en différentes hauteurs (des mi-bottes aux cuissardes, jusqu'aux combinaisons intégrales assurant une étanchéité jusqu'à la poitrine), et certaines sont simplement décoratives (bottes de cuir, façon cavaliers ou cow-boys), tandis que les bottes techniques seront en divers matériaux (caoutchouc artificiel ou naturel vulcanisé, élastomère, plastique,...). Et bien sûr, chaque modèle se décline sur le spectre entier des pointures. L'une des principales difficultés est alors de produire et livrer la paire qui satisfait au mieux les attentes de chaque consommateur.

Acteur 2 : le consommateur

Il connaît ses besoins mieux que ne saurait le faire le producteur. Il sait notamment, pour en revenir à notre sujet, la pointure qu'il chausse, information cruciale dans le cas qui nous préoccupe. Il a une vision claire du point auquel ses bottes actuelles sont usées ou non, et donc du moment auquel il devra en changer.

Le programme qu'il envisage, quant à l'usage du produit, va aussi contribuer au choix qu'il va faire, ce programme étant donc discriminant au moment de l'achat.

Dans de nombreux cas de l'économie réelle, le consommateur pourra même n'avoir qu'une vague idée de son besoin, qui se matérialisera au vu de l'offre proposée (et donc lors de sa visite au magasin). L'information relative à sa pointure, dans le cas pris comme illustration, pourra être corrigée, précisée, en magasin, lors des essais de bottes.

La problématique de son achat reste cependant entière, car s'il pense faire un achat, il ne saura qu'au dernier moment qu'il s'apprête à le concrétiser, à franchir le pas entre la pensée et l'action. Entre temps, ses choix et penchants pourront évoluer, notamment à la perception de nouvelles options ou offres concurrentes, ainsi que par l'émergence de questions ou besoin plus prioritaires.

Acteur 3 : le producteur

Il connaît son offre, à savoir la variété des produits qu'il envisage de produire, ainsi que l'étendue du domaine des pointures qu'il entend fournir. Notez que nous ne parlons pas ici de prix ni de coûts, le mécanisme étant agnostique du point de vue monétaire.

Par contre, il ne dispose pas, au départ, des informations relatives à chaque client (il serait d'ailleurs submergé, dans le cas contraire).

Il ne connaît donc pas la demande qui va lui être adressée : quelles versions du produit, dans quelles tailles, pour quelles quantités ?

S'il souhaite anticiper la demande qui lui sera adressée, pour s'organiser ou bénéficier d'une meilleure productivité (en produisant des lots importants d'une taille et d'une couleur données), il devra raisonner en termes probabilistes et faire des hypothèses sur cette demande, appuyées ou non sur des statistiques relatives à des ventes antérieures.

De toute façon, il ne connaîtra la demande réelle que lorsqu'elle deviendra effective, ce qui le contraint, comme le consommateur, à voir ce que l'achat va être pour le connaître.

Et les études de marché que font la plupart des producteurs traduisent bien ce manque d'informations sur leur marché, sans le résoudre complètement. Seules les ventes effectives viendront donner une information fiable (bien que passée et partielle, puisque ne portant pas sur les ventes futures) sur la demande qui leur est adressée.

Acteur 4 : l'intermédiaire potentiel

Le chausseur (ou plutôt, dans l'économie contemporaine, le gérant d'un magasin de chaussures) ne dispose, au départ, d'informations ni sur le consommateur, ni sur le producteur.

Il devra obtenir du producteur un catalogue, éventuellement assorti d'échantillons pour exposition en vitrinenote 2.

Quant aux informations sur le consommateur, il devra attendre que ce dernier vienne au magasin pour les connaître.

Notez que cet intermédiaire n'est pas foncièrement nécessaire au mécanisme stricto sensu, mais qu'il permet de rapprocher l'offre produit du consommateur, tout en concentrant les commandes clients à destination du producteur. Considérez le comme un représentant du producteur auprès des consommateurs potentiels.

Le problème

Notre projet subversif laissait entière une interrogation de taille : comment donner à chacun des destinataires une paire de bottes à leur pointure, sans au préalable les contacter ? Cette question nous a alors conduit à un jeu de l'espritnote 3 permettant de mettre en action, mentalement, ce projet, en examinant et améliorant les différentes méthodes envisageables pour procéder à la livraison des paires de bottes idoines.

Première idée : refiler le problème aux spécialistes ...

Dès que ce projet nous est venu à l'esprit, nous avons envisagé de renforcer à la fois l'objectif de rapprochement avec l'économie réelle, le caractère provocateur de l'action envisagée, et la confrontation des économistes au réel et ce qu'ils en savent, en leur confiant le bébé : l'idée serait de demander au fournisseur de bottes de produire 200 paires ayant la même distribution statistique entre les pointures que la population dans son ensemble (afin d'avoir à peu près les pointures correspondant à la quasi totalité des 200 cibles), et d'envoyer une paire au hasard à chaque économiste de la liste, à charge ensuite pour eux de s'échanger les paires jusqu'à ce qu'ils aient tous botte à leur pied. Il s'agirait ainsi d'une mise en oeuvre de leur expertise sur un exemple concret.

Malheureusement pour eux, il s'agit d'une des tâches les plus ardues, qui se rapproche du concept connu en économie sous le terme de troc. En effet, la probabilité est faible pour que chaque destinataire aie reçu directement la paire à sa taille (par exemple, il aura reçu du 41 alors qu'il chausse du 43). Il lui va donc falloir contacter un certain nombre de collègues avant d'en trouver un ayant une paire à sa taille (43) et que ce collègue n'aie pas la même pointure (eh oui ! Il y a des économistes de différentes pointures). Mais ces deux conditions ne suffisent pas : il faut aussi que le collègue en question soit prêt à accepter la paire que propose notre premier destinataire (41) en échange de la paire que celui-ci recherche (43). Or la probabilité que ce collègue aie une troisième pointure (par exemple, 44) est élevée.

Ces difficultés sont le principal obstacle que pose le troc en matière d'économie concrète. Et si ce dernier est bien connu en science économique, le recours à la monnaie que proposent les économistes (en arguant de la toute puissance du marché à résoudre les problèmes) n'est pas pour autant la panacée qu'ils pensent.

Deuxième idée : introduire la monnaie

Quand le premier destinataire a trouvé un collègue ayant une paire à la taille du premier (pointure de 43), mais que le second n'est pas disposé à la céder sauf contre la paire qu'il cherche (taille 44), que n'a pas notre destinataire (il a en effet une paire de 41), celui-ci peut lui proposer d'acheter sa paire 43. Ainsi, ce deuxième économiste pourra ensuite proposer cet argent à un troisième collègue ayant une paire qui lui va.

Super ! Celui qui n'a pas reçu une paire à sa pointure peut espérer en tirer un certain montant en argent, qu'il réutilisera ensuite pour obtenir la paire qui lui convient d'un troisième larron.

Hum ! Sauf que plusieurs problèmes subsistent...

Tout d'abord, de nombreuses prises de contacts entre destinataires restent nécessaires : trouver une paire à sa taille, trouver un acquéreur pour la paire reçue. Si le recours à la monnaie réduit le nombre de croisements entre acteurs, il en laisse un certain nombre, faute d'un lieu où centraliser les transactions. Il a fallu attendre l'apparition des sites de vente en ligne pour disposer d'un outil facilitant ces transactions inter-individuelles (qui se rapproche ce que certains appellent l'uberisation de l'économie, du nom d'une société en vue dans ce domaine).

Ensuite, le recours à la monnaie suppose, pour chaque transaction ET entre les transactions, la définition d'un prix acceptable et accepté par tous les agents. Notre projet s'avère encore une fois vicieux en la matière, puisqu'il fait don des bottes, qui sont ainsi gratuites, et donc au sujet desquelles les destinataires auront bien du mal à s'entendre sur un prix stable et permettant les échanges.

Troisième idée : passer par une place d'échange

La principale lourdeur subsistant dans l'échange des bottes, à savoir la recherche d'un détenteur de bottes à la bonne pointure, peut être circonscrite par le rassemblement des destinataires en un même lieu : chaque destinataire va ainsi rencontrer les autres mal chaussés, ce qui va faciliter les échanges dans une proportion considérable, en supprimant toutes les opérations de recherche de la bonne paire et d'un acquéreur pour la mauvaise paire (ou plutôt en concentrant ces opérations en un lieu unique et sur un court laps de temps).

Notez qu'avec cette solution, il n'est plus nécessaire de faire intervenir la monnaie ! Le marché, en tant que lieu, n'est donc pas nécessairement marchand, en tant qu'échange monétisé. Il s'agit donc d'un mécanisme distinct, une fonction particulière, au sein des marchés classiques (illustrant ainsi la multiplicité des mécanismes impliqués dans ce "marché" pourtant considéré comme monolithique).

Mais cette solution, pour satisfaisante qu'elle puisse paraître, souffre d'un défaut majeur : nos économistes vont devoir descendre de leur tour d'ivoire (bon, en même temps, c'est dans ce but que le projet a été conçu) et surtout faire un long chemin (au moins pour ceux situés en périphérie du pays) jusqu'au lieu d'échange sur lequel ils se seront mis d'accord.

Quatrième idée : recourir à un intermédiaire

Nous pourrions faire intervenir un lieu qui soit plutôt une personne, un agent économique dédié : un négociant en bottes, qui recueillerait les informations sur les demandes et offres de différentes pointures. Le recours à un tel intermédiaire a cependant des inconvénients : il oblige à réintroduire la monnaie, qui faisait problème, or ce personnage ne va pas travailler pour rien, ce qui va donc renchérir l'échange et le coût de bottes qui, rappelons le, ont été initialement données, en prélevant une commission sur chaque échange.

Examinons cependant le rassemblement évoqué précédemment et son fonctionnement de plus près. Le principal caractère facilitateur des échanges est le fait que chaque destinataire ayant reçu une paire à la mauvaise pointure propose celle-ci aux autres mal bottés. Ceux-ci peuvent parcourir les allées du lieu à la recherche du graal, à savoir une paire à leur taille. Cela nous aiguille vers une solution bien plus satisfaisante à tous points de vue.

Cinquième idée : que les destinataires fassent donc le tri eux-mêmes

Supposons qu'au lieu de toutes ces complications, nous ayons dès le début conçu le projet d'une manière un peu différente : le fournisseur envoie un courrier aux économistes sélectionnés, les informant qu'une paire de bottes est à leur disposition gratuitement, et qu'ils n'ont plus qu'à préciser leur pointurenote 4, pour recevoir une paire à leur taille.

Qu'est-ce que ça change ? Tout !!!

Vous voyez immédiatement qu'aucun des accessoires précédemment envisagés n'est plus nécessaire. Exit la recherche du Graal, le pénible troc, la monétisation d'un bien gratuit, le rassemblement à des lieues de son domicile, l'intermédiaire à rémunérer sur un bien gratuit.

Cerise sur le gâteau, le fournisseur n'a plus à pré-fabriquer un ensemble de paires aux différentes pointures probables d'une population mal connue d'économistes au grand pied (les 200 pair(e)s). Il lui suffit d'attendre chaque demande et de la satisfaire en puisant dans son stock, ou en la fabricant quand elle manque (il s'agit alors d'un simple choix interne d'optimisation de sa production, sans incidences sur notre projet).

Hirsutantnote 5, non ??

Mais comment qualifier ce que nous venons d'identifier ? Un peu sérieusement (c'est-à-dire sans création d'un néologisme), nous avons ici la mise en évidence de ce qui pourrait être considéré comme une régulation pilotée par la demande ou régulation aval.

Le mécanisme

La petite histoire subversive qui précède permet de mettre en lumière un des aspects fondamentaux de la réussite occidentale, et ce n'est pas le marché, ni le capitalisme, non plus que la liberté d'entreprendre, mais un mode de fonctionnement à la fois simple et informel : le producteur fait une offre puis laisse venir, attendant que le consommateur fasse son choix dans cette offre et achète ce qui correspond le mieux à son besoin, cet achat déterminant la production que réalise ensuite le producteur.

Puisque le résultat est un ajustement précis du produit aux besoins du consommateur et le fait de ce dernier, nous appellerons ce mode d'organisation des échanges et de la production l'appariement aval (appariement à l'initiative du consommateur).

Le mécanisme décrit ici rappelle en partie la rencontre entre l'offre et la demande du modèle néo-classique du marché, cependant que cette rencontre se fait à un grain bien plus fin, puisque nous nous plaçons au niveau de l'acte d'achat élémentaire. Nous avons donc ici, une fois encore, un mécanisme économique élémentaire. Par ailleurs, il comprend aussi une tâche de découverte et de cristallisation des informations nécessaires à la réussite de l'achat, afin de le mener à bien à la satisfaction optimale des parties prenantes. Il aboutit à l'adaptation de la production à la demande concrète qui lui est adressée.

Multiplicité des combinaisons produit

Le fabricant du bien peut envisager différentes options pour le bien qu'il compte vendre, ce qui, multiplié par le nombre de caractéristiques distinctes sur lesquelles il doit prendre des décisions, mène à beaucoup de combinaisons possibles. Comment décider de la combinaison idéale, celle qui rencontrera le plus de succès auprès des consommateurs ? Est-ce d'ailleurs une bonne idée de sélectionner une seule combinaison, chaque consommateur ayant des goûts et attentes distinctes ?

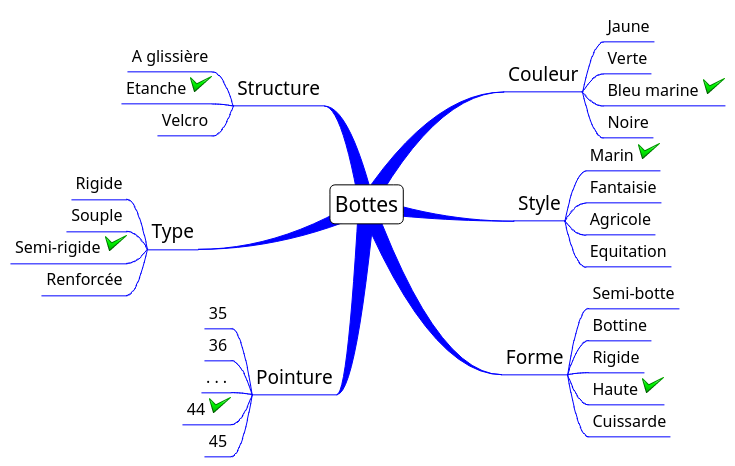

Dans le cas des bottes, il peut proposer des paires ayant les caractéristiques suivantes :

- couleur : jaune, bleu marine, vert foncé, kaki

- forme : demi-botte, bottine, botte haute, cuissarde

- type : rigide, souple, semi-rigide, renforcée

- structure : étanche, à glissière, à velcro

- style : marin, fantaisie, agricole

- pointures : du 35 au 46, ou plus encore

Si certaines de ces options feront l'objet d'un choix définitif (bottes étanches pour le jardinage), d'autres vont dépendre des goûts et attentes des consommateurs (dont la pointure, bien entendu, est l'option la plus ouverte ; pas question pour le producteur de proposer une taille unique).

L'ensemble des caractéristiques peut être collationné dans une carte détaillée :

Les options cochées correspondent à la combinaison unique de caractéristiques correspondant au choix d'un consommateur potentiel, parmi une multitude d'entre eux.

Des clients multiples, à la combinaison unique

Le consommateur potentiel est le dépositaire d'informations cruciales pour la vente, qu'il est le seul à connaître et apprécier (plus ou moins bien, d'ailleurs, selon la donnée en question : s'il connaît, en principe, sa pointure, il peut être moins fixé en ce qui concerne l'apparence et le style du produit qu'il compte acquérir). Il en est de même sur le moment auquel il pense réaliser son achat (pour un professionnel, il peut être contre-productif de solliciter un client qui n'est pas disposé à l'achat, du fait d'une dépense en communication inutile et du risque de braquer le consommateur). Et l'usage qu'il ferait du produit est aussi flou que le reste des informations.

Nous pouvons considérer l'ensemble de ces informations comme un nuage de données dans la tête du consommateur, plus ou moins définies, plus ou moins fixées, et qui pourtant vont déterminer l'achat qu'il va faire.

Au final, chaque consommateur va faire un choix qui lui est spécifique, aboutissant pour chacun à une combinaison distincte d'options produit.

Les (mauvais) choix côté producteur

Les multiples options possibles sur le produit, par la combinatoire, conduisent à un nombre très élevé de produits différents, qui met le fabricant face à des choix problématiques. Il peut décider de produire quelques combinaisons parmi les plus probables, mais il risque alors des invendus et l'insatisfaction des clients. Les consommateurs comme le producteur seraient alors mécontents, et l'appariement un échec.

Il a donc besoin d'informations supplémentaires sur les besoins des consommateurs. Cela peut passer par une "étude de marché", qui consiste à sonder la clientèle potentielle pour appréhender de façon probabiliste les souhaits et aspirations des futurs clients. Il peut aussi se baser sur les ventes passées et en extrapoler la demande future qui lui sera adressée.

Avec le mécanisme exposé ici, la question ne se pose plus, car il fabriquera exactement les produits demandés par les clients.

Le processus

Le fonctionnement du mécanisme repose sur plusieurs étapes qui déterminent au final la production effective, celle-ci étant alors celle répondant au mieux aux attentes des consommateurs.

Le "présentoir"

Le vendeur (il peut s'agir directement du producteur, mais celui-ci déléguera le plus souvent la tâche à un intermédiaire) rend publique son offre de produits, avec leurs caractéristiques essentielles. Il présente celle-ci aux clients potentiels, d'où le terme de "présentoir"note 6.

Cette présentation de l'offre n'est qu'une partie du mécanisme, part essentielle mais non suffisante.

Le vendeur se met alors à la disposition du client, prêt à agir selon son bon vouloir. Même si cela peut paraître décevant, il s'agit cependant d'une "activité" à très faible coût, puisqu'il se contente d'attendre le chaland. Pendant cette attente relative à un prospect, il peut réaliser des ventes avec d'autres acquéreurs qui, ayant fait leur choix, bougent enfin et viennent au magasin, où ils réalisent leur achat (concrétisation dans le monde réel du choix qu'ils ont fait face aux options proposées par le producteur).

Le choix

Le consommateur se retrouve face aux offres du producteur, exposées sur son "présentoir", dans le magasin de l'intermédiaire. Il peut alors mettre en regard ses besoins, ses goûts et l'usage qu'il envisage du produit, vis-à-vis des propositions de l'offreur. Bien entendu, il va aussi inclure l'information sur sa taille (la pointure, dans le cas des bottes) dans l'ensemble des informations nécessaires à son choix de produit.

Le client décide de l'achat qu'il veut faire, en fonction des propositions d'offre et de ses propres informations. Il y a maintenant concordance entre le choix du consommateur et le produit à fabriquer. L'appariement a été réalisé, et il est le fait de l'agent économique le plus en aval de la transaction, à savoir le consommateur final. L'intermédiaire ne peut que constater et enregistrer cette décision.

La commande

Le processus ne s'arrête pas à la découverte par le consommateur et l'intermédiaire des informations nécessaires à la conclusion de l'achat. Il se poursuit avec la transmission au producteur des informations découvertes lors de l'achat, par le biais de la commande passée au fabricant par le revendeur. L'offreur initial reçoit là une information précise de la demande du consommateur, à laquelle il peut répondre en produisant le bien choisi puis en l'envoyant au magasin où le client l'a acheté.

Des caractéristiques remarquables

Un processus non marchand

Vous n'avez peut-être pas remarqué qu'il y avait un grand absent : le prix. Cet élément central des théories du Marché n'est en effet pas nécessaire au mécanisme d'appariement aval exposé ci-dessus. C'est pourquoi nous l'avons délibérément écarté de notre propos.

Cependant, il peut être réintroduit, en tant que caractéristique (parmi d'autres) du produit, côté producteur, et du budget envisagé, côté consommateur. Il va ainsi être un élément parmi d'autres, auxquels l'appariement va permettre de faire correspondre les attentes du client et les propositions de l'offreur.

En cela, l'appariement facilite l'usage concret du concept économique qu'est le prix, en permettant l'information du consommateur par le présentoir (le prix étant un des éléments concrets de l'offre), et en lui donnant ensuite le choix parmi les différentes offres potentielles. Il s'agit d'une preuve supplémentaire du caractère non marchand du mécanisme proposé.

Une grande efficacité

Le mécanisme permet une économie de moyens et d'informations exceptionnelle, qui s'avère supérieure à beaucoup d'autres dispositifs envisageables.

Le producteur doit certes composer son "présentoir" (le plus souvent un catalogue, mais il peut s'agir aussi d'une vitrine) mais cette tâche n'est à faire qu'une fois (puis à reprendre de façon incrémentale à chaque modification de son offre). Il lui suffit ensuite de le transmettre aux intermédiaires qui le communiqueront à leurs clients.

Le consommateur a certes à prendre connaissance du "présentoir", qui peut se résumer à consulter le catalogue du producteur, ou bien se rendre dans le magasin de l'intermédiaire, puis faire son choix. En tout état de cause, l'opération est unique et limitée, pour un achat donné.

L'intermédiaire éventuel doit se mettre à la disposition des consommateurs, mais il s'agit pour lui de essentiellement de disposer le "présentoir" du fabricant dans son magasin, une seule fois pour chaque version de celui-ci. Il a ensuite à passer commande du produit finalement choisi par le client, là encore une tâche unique par client.

L'appariement aval se montre ainsi extrêmement économe en temps et en investissement pour touts les agents impliqués, tout en facilitant les transactions dans l'économie. Il s'agit selon nous de l'une des principales sources de l'efficience des économies occidentales (appelées un peu vite économies de marchés).

Un "mécanisme de marché" élémentaire

L'existence même de ce mécanisme particulier, qui peut être isolé du reste de l'économie marchande, donne matière à réflexion quant aux autres mécanismes élémentaires qui pourraient y être trouvés, pour peu que nous examinions les échanges marchands avec un œil nouveau et acéré.

L'appariement aval, comme nous l'avons nommé, représente une ouverture de la pensée économique bien plus grande que ne le laisserait supposer l'écrasante domination de l'idée d'une régulation unique de l'offre et la demande par le sacro-saint Marché.

En exposant un appariement non marchand de l'offre et de la demande, le mécanisme proposé tend même à invalider le principe central du courant néoclassique, à savoir une régulation passant obligatoirement par le prix. Le fonctionnement concret des économies libres est manifestement plus sophistiqué, et le prix n'y tient pas une place aussi écrasante que certains auteurs le laissent penser.

Une éco-diversité

Le mécanisme d'appariement aval facilite grandement la multiplication des offres produits et une plus grande variété de leurs caractéristiques, en permettant de faire correspondre aisément offre publique et demandes individuelles.

En réduisant considérablement les coûts d'ajustement des produits fabriqués aux besoins diversifiés des consommateurs, le mécanisme autorise (au sens économique du terme) une très grande diversité des offres. C'est ainsi que l'Occident a pu démultiplier les offres commerciales et diversifier son économie de façon extraordinaire (surtout si on la compare à celle du temps de la Ford modèle T). Cela ne peut que favoriser la satisfaction des consommateurs, et la réduction des demandes non couvertes, amenant une prospérité plus grande des économies.

Puissance explicative

De l'efficacité à revendre

Outre sa simplicité confondante (nul besoin du commissaire-priseur du modèle mathématique de marché des néoclassiques), ce mode de régulation non officiel (pas même voulu ni préconçu) offre des services inégalés et une performance impressionnante :

- une satisfaction entière du consommateur : celui-ci, puisqu'il est le décideur, va obtenir exactement ce qu'il souhaite (dans la mesure des produits proposés)

- pas de gâchis : si le producteur s'en tient à ce mode de régulation pas de stock, production à la commande), il ne produit que ce qui est demandé effectivement (pour des raisons matérielles et de productivité, le producteur avisé anticipera en partie la demande, avec parfois des loupés et des produits mis à la benne, notamment dans le cas d'aliments, mais ces problèmes sont dus au non respect des principes du mécanisme)

- des prévisions superflues : puisque c'est la demande du consommateur qui déclenche la production, le producteur n'a pas à tirer des plans sur la comète quant à la demande qui pourrait lui être adressée (pour améliorer sa gestion et financer sa production, il aura quand même intérêt à anticiper quelque peu, mais ce n'est pas obligatoire, seulement conseillé, et n'a rien à voir avec notre affaire)

- pas de connaissance pré-requise : un revendeur peut démarrer son activité sans avoir la moindre idée de la demande qui va s'adresser à lui ; il lui suffira d'afficher les produits proposés, puis de voir venir et de commander à son tour au fournisseur (là encore, s'il sollicite un financement, il devra sans doute présenter des prévisions à son banquier, mais pour une raison externe au mécanisme)

- une multiplication des offres : du fait d'une fabrication à la demande (même relative), le fournisseur n'est que peu encombré de stocks ; il va donc pouvoir multiplier les modèles et proposer une grande variété de coloris et de dessins (ce qui explique l'explosion du choix en Occident)

Ce mode de régulation est donc incroyablement efficace, malgré une confondante simplicité !

Peu de pré-requis

Cet impressionnant cortège de bénéfices, à la fois individuels et collectifs, suppose cependant que quelques conditions soient remplies :

- le consommateur doit examiner l'offre : il doit donc pouvoir accéder à l'ensemble des éléments techniques de l'offre du fournisseur (sinon directement, du moins auprès de l'un de ses représentants ou un intermédiaire)

- le fournisseur doit faire des offres et attendre le choix du consommateur : il doit donc accepter que celui-ci aie le dernier mot (et mettre en sourdine ses propres besoins d'optimisation)

- ... et c'est à peu près tout

En plus de son efficience, ce mode de régulation repose sur très peu de prémisses.

Nous exposerons plus loin les obstacles tendant à se mettre sur sa route.

Le Gosplan, les pieds dans le tapis

Nous avons vu que le Marché, pierre angulaire des ultra-libéraux,tel qu'il est formulé stricto sensu par leurs économistes préférés, les néo-classiques, ne tient aucun rôle dans notre solution au problème de l'adéquation des bottes aux destinataires. Est-ce pour autant qu'il faille en prendre le contre-pied ?

A l'opposé du marché, il y a la planification autoritaire centralisée, qui vise à satisfaire les besoins de la population de manière optimale, sur des bases prétendument scientifiques. Cette planification a été incarnée par le Gosplan, organe de planification officiel de l'ex-URSS. Il est bien évident qu'un tel organisme ne peut arriver à un résultat satisfaisant, malgré tout le temps et les calculs passés à essayer. L'échec de ce système s'est traduit à la fois par un nombre très réduit de modèles offerts au choix de la population et par des magasins vides (faute d'un pilotage de la production par les demandes adressées aux usines). Pour ce qui est des chaussures, nombre d'observateurs ont relaté des dysfonctionnements absurdes, tels que des chaussures sans lacets à un bout du pays, les lacets dans un magasin sans chaussures, des "tailles uniques" dans un autre,... Au passage, notez que l'économie planifiée fait sienne l'une des hypothèses centrales de la théorie néo-classique, qui est l'homogénéité des produits, c'est-à-dire concrètement un même et unique bien produit par tous les offreurs (comme la Trabant en République Démocratique Allemande durant un demi-siècle, ou le modèle T qu'Henry Ford s'est obstiné à vendre pendant longtemps, estimant qu'il avait conçu la voiture idéale), avec la réussite que l'on connaît....

Le Gosplan est ainsi une démonstration par l'absurde (il vaudrait mieux dire par le tragique) de l'inefficience d'une économie administrée.

Mais nous avons vu aussi que la bonne performance des économies marchandes ne vient pas pour autant d'un système, quel qu'il soit (le Marché, pour les néo-classiques), mais d'un ensemble de mécanismes de bas niveau, à l'œuvre ou non au sein de l'économie en question. Il est donc indispensable de découvrir ces mécanismes, d'autant plus qu'ils nous offrent une vision non dogmatique et fonctionnelle à destination tant de la science économique que des citoyens et de leurs représentants politiques

Libre service

A l'opposé du Gosplan, l'émergence au XXe siècle des commerces en libre service a constitué la mise en pratique concrète du mécanisme d'appariement aval, puisque dans ces magasins, le client va lui-même prendre en rayon ce qui lui convient.

Rappelons qu'auparavant, du temps des boutiquiers, le client était bloqué physiquement par la barrière du comptoir et devait demander au commerçant ce qu'il souhaitait. Celui-ci allait alors chercher dans son arrière-boutique le produit correspondant. Et si ce dernier n'était pas ce qu'envisageait le consommateur, il pouvait certes préciser sa demande, ou se plaindre de son insatisfaction, mais il s'agissait pour lui d'une position inconfortable, qui pouvait l'amener à accepter le produit proposé ; par ailleurs, le commerçant n'était pas forcément enclin à améliorer sa proposition, même si le client grognait. Et ne parlons pas du prix, souvent fixé "à la tête du client", ce dernier ne pouvant que plier ou renoncer et repartir bredouille...

Combien de frustrations et d'hostilité entre consommateurs et commerçant ce vieux système a-t-il engendré par le passé ? Nous avions là une restriction forte pesant sur le commerce et, in fine, l'activité économique toute entière.

À l'inverse, le magasin en libre service a supprimé l'obstacle du boutiquier, permettant au consommateur de faire son choix seul, en lui permettant, en plus, d'accéder visuellement à toute l'offre disponible dans l'échoppe, sans plus être contraint d'en passer par un intermédiaire humain plus ou moins collaboratif. Les producteurs ont pu ainsi voir présentée leur offre directement aux clients finaux, ce qui constitue un avantage indéniable, ainsi que l'a montré le mécanisme d'appariement aval. Cerise sur le gâteau, le commerçant n'a eu qu'un rôle moindre, lui permettant de gagner du temps (et donc de servir beaucoup plus de clients par unité de temps).

Le Libre Service est ainsi une première mise en œuvre concrète du mécanisme exposé ici.

Commerce en ligne

La nouvelle économie permise par Internet met directement en relation les consommateurs et un vendeur de première main (Amazon, Zalando,... entre autres plate-formes de commerce en ligne), sans passer par toute la chaîne d'intermédiaires du commerce traditionnel (dont le dernier élément, constitué par le magasin de centre-ville ou la boutique de centre commercial).

Ce caractère direct de l'échange, associé à l'unicité du dépôt du vendeur (même si celui-ci tend parfois à dédoubler ses dépôts, pour des raisons logistiques), fait du commerce en ligne la forme économique la plus proche d'une implémentation concrète du mécanisme exposé ci-dessus, et tend à expliquer leur performance économique (avec d'autres effets, comme les économies d'échelle ou la faible marge) :

- le dépôt peut se contenter de faibles quantités de chaque variété de produit, avec l'aide d'un système de réapprovisionnement bien rodé

- un seul site suffit pour répondre à toutes les demandes, ce qui réduit les stocks de manière drastique

- la plate-forme peut se permettre de proposer une très grande variété de produits, ce qui n'est pas le cas de magasins à la zone de chalandise limitée (et contraints par les murs de leur emplacement dans une rue commerçante)

- il reste très peu d'invendus en fin de saison, évitant de devoir solder les exemplaires restant en magasin (les commerces en ligne pratiquent cependant des soldes, mais pour bénéficier des ventes associées)

Outre que ce type de commerce constitue une application parfaite du mécanisme d'appariement aval, il bénéficie à plein des avantages associés, tant pour le commerçant que pour ses clients, ce qui explique le succès économique de cette formule.

Toyotisme

Le Toyotisme recouvre un ensemble de techniques de management révolutionnaires introduites par la firme japonaise Toyota en matière de construction automobile à partir des années 60, qui feront trembler les constructeurs occidentaux dans les années 80, lorsque les voitures nippones investiront leurs marchés avec des prix moindres et une qualité bien supérieure à ce que l'Occident proposait alors.

L'une des caractéristiques de ce Système de Production Toyota est le Juste-À-Temps, pour lequel la production d'un élément du produit final n'est lancée que lorsqu'on en a besoin. De ce fait, la production toute entière est pilotée par la demande, à la façon dont fonctionne notre mécanisme.

Ce système sera repris en Occident par les constructeurs automobiles, d'une part pour les gains purement techniques associés (économies, réduction des pertes et du gaspillage, fin des stocks,...), mais d'autre part pour introduire une valeur supplémentaire vis-à-vis du client en permettant à ce dernier de "composer" sa voiture comme il l'entend (couleur, options, spécificités,...). Le client peut maintenant bénéficier d'un grand nombre de choix, à l'opposé de la Ford Modèle T, dont Henri Ford disait "Le client peut l'avoir en n'importe quelle couleur, pourvu qu'elle soit noire !"note 7

Ainsi, le mécanisme proposé dans ce chapitre constitue un avantage concurrentiel indéniable pour les entreprises pouvant le mettre en place de manière effective et optimale.

La Liberté en prime

L'un des bénéfices majeurs de ce mode de régulation (nous avons gardé le meilleur pour la fin) est qu'il offre aussi la plus grande liberté de choix au consommateur ; la Liberté n'est pas un pré-requis, mais un produit accessoire de ce système, un effet de bord.

N'est-ce pas merveilleux ?

Recherches envisageables

Si nous avons exposé le mécanisme en détail, la caractérisation de celui-ci au niveau de l'économie réelle reste à mener. Celle-ci nécessitant des moyens humains et financiers dont nous ne disposions pas, les champs de recherche ouverts lors du présent ouvrage sont encore vierges et se présentent aux chercheurs comme autant d'opportunités de bien faire et publier.

Isoler le mécanisme dans le monde réel

Une des premières tâches envisageables relativement au mécanisme proposé serait de repérer les mises en œuvre de celui-ci au sein de l'économie réelle, et mesurer ensuite l'efficience correspondante, puis la comparer à d'autres modes de régulation devant réaliser les mêmes ajustements...

Le but serait ici de déterminer les utilisations effectives de l'appariement aval et d'en déterminer précisément l'apport et les prérequis éventuels, ainsi que les conditions les plus et les moins favorables à son exercice plein et entier.

Modélisation combinatoire

Une approche plus mathématique serait d'examiner les nombres mis en jeu lors des transactions, en s'appuyant éventuellement sur le cas exposé (pour commencer).

L'analyse combinatoire pourrait ensuite permettre une première quantification des informations et choix en jeu. Il est en effet à noter que le mécanisme, par son efficacité même, masque les options non choisies, en obtenant directement les paires besoin-produit qui conviennent.

Il s'agirait là de mesurer l'efficacité de l'appariement aval, en terme de nombre minimal de contacts nécessaires, par rapport aux autres options de résolution des appariements de bottes entre les économistes de notre histoire.

Une extension à des cas concrets pris dans l'économie réelle est à envisager, pour valider les ratios obtenus par calcul combinatoire.

Une troisième phase serait de repérer des occurrences du mécanisme dans certaines activités, et de comparer celles-ci à d'autres où le mécanisme est absent.

Théorie de l'information, cybernétique, automates cellulaires

Le cœur du mécanisme étant l'information relative à chaque consommateur, il est possible que les travaux réalisés sur différents aspects de l'information soient pertinents dans la compréhension et la formalisation mathématique de la régulation aval.

Les propriétés d'auto-organisation de l'économie marchande trouveraient là, potentiellement, une mise en lumière intéressante et pertinente, tant le caractère auto-régulé est au centre des échanges marchands.

D'autres techniques proches, tels les algorithmes de fourmis, pourraient aussi offrir des perspectives de recherche prometteuses.

Le mécanisme proposé ouvre donc des champs de recherche intéressants en matière de régulation de l'offre et de la demande, tout en affaiblissant sérieusement la primauté jusqu'ici accordée au prix en science économique.

Synthèse |

|---|

Le mécanisme de la régulation aval se caractérise par :

|

D'autres mécanismes

Nous nous sommes focalisés, dans le présent chapitre, sur un mécanisme particulier, nous semblant très important. Mais de nombreux autres mécanismes de régulation opèrent dans l'économie moderne, conduisant parfois à des crises profondes, notamment quand il n'existe pas d'interlocuteurs en amont (c'est le cas en bourse des valeurs, où tous les intervenants sont à la fois acheteurs et vendeurs, facilitant les bulles spéculatives).

La place de marché

Nous avons esquissé, au cours du déroulement de la réflexion initiale sur le projet "Bottes", l'idée que le marché, en tant que lieu de rencontre physique, n'était qu'un mécanisme élémentaire parmi d'autres.

Disposer d'un lieu de mise en commun des offres et des demandes, tel qu'un champ de foire, est un gage d'efficience économique, tant pour les producteurs que pour les consommateurs. Les premiers peuvent proposer leurs produits directement aux acheteurs potentiels (puisque ces derniers viennent en masse visiter la foire), et multiplient ainsi les contacts de vente, au lieu de devoir faire du porte-à-porte long et coûteux. De l'autre côté, les acheteurs potentiels peuvent visiter l'ensemble des producteurs en un seul laps de temps (demi-journée ou jour entier), au lieu de se rendre chez chacun des producteurs (ou encore pire, d'attendre que ceux-ci daignent se déplacer et les visiter).

Notez qu'il s'agit d'un mécanisme distinct de la mise en concurrence, qui peut être faite indépendamment d'un tel regroupement (d'ailleurs, le rapprochement de tous ces producteurs en un même lieu tend à faciliter leur connivence, avec la possibilité d'échapper à certains des effets de cette mise en concurrence).

Des optimisations discutables

Le mécanisme d'appariement aval est très performant pour son propre but, mais entre en conflit avec la performance interne des entreprises productrices.

L'un des principaux mécanismes auxquels recourent les entreprises est celui des rendements d'échelle : une production en grande série permet d'abaisser substantiellement le coût de production, ce qui les amène à rechercher des ventes nombreuses du même produit. Les producteurs vont donc tendre à réduire autant que possible les combinaisons de produits à fabriquer, se contentant parfois d'un seul modèle (comme l'a fait aussi longtemps que possible Henri Ford avec son modèle T).

Cette focalisation sur les économies d'échelle vient en collision avec l'optimum permis par l'appariement aval, avec en conséquence une moindre satisfaction des besoins clients, certains pouvant même ne plus être fournis s'ils n'acceptent pas les seules combinaisons produites.

D'autres mécanismes, liés par exemple à la logistique, vont eux-aussi contrecarrer l'appariement complet des besoins et des produits, ayant un effet dépresseur sur l'économie. À ce sujet, il convient de noter que la levée de nombre de ces limitations permise par les nouveaux modes de commercialisation et de distribution physique peut expliquer en partie la multiplication des produits et le développement incroyable de l'économie à la fin du XXe siècle et au début du suivant.

Par ailleurs, nous estimons que, loin du seul commissaire-priseur néoclassique, de nombreux mécanismes interviennent dans la fixation des prix (il n'est qu'à voir les différentes méthodes de calcul des tarifs proposées dans les ouvrages de marketing), qui devraient faire l'objet de recherches dédiées.

Des ébauches de solutions

Le mécanisme présenté est en lui-même une solution au problème initial posé par le projet "Bottes".

De ce fait, les problèmes vont plutôt venir d'autres modes de régulation qui entrent en contradiction avec le mécanisme proposé, réduisant l'efficacité de ce dernier. Nous les avons évoqués dans les pages précédentes.

Concurrence du commerce en ligne

Nous avons vu que les sites de vente Internet constituaient une version moderne et une mise en œuvre presque parfaite du mécanisme de régulation aval. Pour les commerçants en boutique en dur, cela représente une concurrence difficile et inopportune, d'autant plus s'ils optimisent leurs coûts en limitant le nombre de modèles proposés à la vente.

Face à ce défi, l'une de leur principale option serait de s'appuyer sur un magasin en ligne, eux aussi, pour à la fois développer leur offre, réduire leur stock (immobilisation de capitaux, qui pèsent sur le financement de leur entreprise) et fournir un service amélioré par rapport au site de vente en ligne : pouvoir essayer le produit, le toucher, juger sur pièce de son apparence. Le commerce bénéficie alors des avantages d'un site en ligne. D'un autre côté, même si le produit n'est pas en magasin lors de la visite du client, celui-ci pourra, lorsque le bien sera arrivé, l'essayer à nouveau. La boutique continuerait par ailleurs de bénéficier des achats d'impulsion liés au passage dans sa rue ou son centre commercial.

Ainsi, ces magasins amélioreraient leur mise en œuvre du mécanisme de régulation aval, au lieu d'en subir les effets.

Seuils et régulation

Le caractère géographique de la demande amène à des contraintes pesant sur l'organisation et la répartition des acheteurs, qui peuvent ne plus avoir de vendeurs en face d'eux.

Nous avons vu à quel point les zones faiblement peuplées limitent les activités pouvant s'y implanter, faute de débouchés suffisants. Cela conduit à une faiblesse de l'offre (voire une absence complète, pour les activités les plus exigeantes en termes de population) qui réduit de facto la concurrence, d'une part, mais aussi l'achalandage pour les commerces subsistants, d'autre part. Dans de telles conditions, l'appariement manque à se faire, faute d'étendue des propositions de fabricants (un seul intermédiaire présent, avec un petit nombre de références, face aux combinaisons très diverses des clients, même s'ils ne sont pas nombreux).

D'une certaine manière, les foires millénaires, en regroupant de nombreux offreurs et en attirant les clients potentiels de très loin, ont longtemps permis cet appariement aval, en l'absence d'un marché local suffisamment porteur pour des boutiques permanentes. Que ce soit au Moyen-Âge ou aujourd'hui, la persistance et le succès populaire de ces foires indique leur pertinence commerciale. Nous estimons que celui-ci est grandement dû au fait qu'elles permettent ce mécanisme d'appariement par le client final.

En résumé

Là où la pensée économique traditionnelle des activités marchandes ne voit qu'un mécanisme général, appelé le "marché", nous avons identifié au moins un mécanisme économique élémentaire, non marchand qui plus est, qui explique une partie des succès de l'économie occidentale. Cette découverte laisse augurer de l'existence de nombreux autres mécanismes au sein du domaine que recouvre le concept de marché, conduisant à la nécessité de recherches approfondies, plus analytiques et à grain fin.

1 Les deux précédents mécanismes traitaient de sujets graves. Aussi, le caractère méritoire de sa persévérance fait que le lecteur a mérité un dernier chapitre plus léger et parfois humoristique, sans que l'exposé du mécanisme n'en soit affecté.

2 le stock de modèles en plusieurs pointures est pour l'instant laissé de côté, car il correspond à une version "dégradée" du mécanisme exposé ici, bien que permettant un service essentiel au consommateur : essayer les bottes qu'il va acheter.

3 comme indiqué précédemment, il y a différentes pointures parmi les économistes :-)

4 il n'a pas le sérieux de ce qu'Einstein entendait par expérience de pensée, et nous répugnons donc à utiliser ce terme consacré.

5 Bon, le verbe hirsuter n'existe pas mais nous n'avons pas pu résister à la tentation de créer un néologisme décoiffant :-).

6 On retrouve une telle présentation aux acquéreurs potentiels dans certains schémas de négociation avec ou entre peuplades primitives : les deux partis à l'échange disposent leurs objets à la vue de l'autre camp, qui peut mettre en face de chaque offre les biens qu'il estime équivalents. Après des ajustements successifs, les deux partis arrivent à un certain nombre d'accords entre biens, et les échanges correspondants sont alors faits.

7 La phrase n'a pas été authentifiée, mais elle colle assez bien à la politique de l'industriel, qui mettra longtemps à envisager le développement d'un nouveau modèle, estimant que son modèle T était parfait et constituait donc un état de l'art automobile indépassable. Ses concurrents, suivant en cela la politique d'Alfred Sloan à General Motors, ont rapidement créé de multiples modèles et variantes, n'hésitant pas à user de différentes marques pour mieux accompagner cette diversité de l'offre commerciale.