MecaT1 - IV - Mécanisme d'accumulation du capital en agriculture

Le monde agricole est une nouvelle fois en crise, ses paysans malmenés par la compétition internationale et les chutes des prix. Dans le même temps, il est sous-tendu par un modèle technique et économique qui fait le lit de ces difficultés, au premier rang desquelles les questions financières et la solvabilité des exploitations. Nous avons identifié, dans ce domaine, un mécanisme particulier de financement, qui permet d'analyser ce modèle et de montrer à quel point il crée les conditions diverses rencontrées par la profession. Ce mécanisme nous permet de souligner en quoi il confère aux plus avisés le moyen de s'en sortir très bien, tandis que les moins bien lotis se retrouvent asphyxiés par leurs propres choix, mal avisés par les conseillers qui les assistent, et souvent desservis par leurs partenaires économiques.

Le contexte

Le monde agricole traverse une crise sans précédent.

En témoignent les titres figurant au menu du dossier "Crise agricole" du quotidien régional Ouest-Francenote 1 :

- Lapin. "La filière se consume", selon les éleveurs des Pays de la Loire

- Crise du lait : environ 10 000 fermes pourraient disparaître

- La famille agricole a besoin de souffler, de parler

- Crises. Trois agriculteurs sur dix gagnent moins de 354 € par mois

- Côtes-d'Armor. Les agriculteurs menacent de nouvelles actions

- En Sarthe, des éleveurs retournent au pré pour éponger leurs dettes

- Normandie. L'agriculture dans le rouge

- Manif agricole. L'État ne paiera pas les dommages causés à Saint-Lô

D'autres médias ont fait aussi leur Une sur ces difficultés :

- Crise du lait, de l'élevage, des céréales... l'agriculture française est en faillite (Le Figaro du 20/08/2016)

- Crise agricole : au tour des éleveurs bovins de hausser le ton (Europe 1, le 06/07/2016)

- 2016, année noire pour les agriculteurs (France Info TV, le 14/12/2016)

- Crise agricole : "Beaucoup ne passeront pas l'année" (la Nouvelle République du 20/08/2016)

- De plus en plus d'agriculteurs sont contraints de quitter leur exploitation (Les Échos du 29/12/2016)

- Crise agricole : comment les agriculteurs en arrivent-ils au suicide ? (France 3, le 21/11/2016)

Tous ces articles dépeignent la dureté des situations économiques individuelles et de leurs conséquences : endettement, faible revenu, faillites, désespoir, manifestations violentes, suicides.

En quoi l'approche par les mécanismes élémentaires serait-elle susceptible de les aider ? Elle peut nous permettre d'identifier quelques mécanismes à l'œuvre ou absents, qui expliqueraient une partie des difficultés économiques rencontrées par les agriculteurs d'aujourd'hui. Cette identification faite, nous disposerions d'une meilleure compréhension des phénomènes posant problème et pourrions alors proposer des remèdes potentiels.

Les acteurs

Le monde agricole se caractérise par des entreprises et structures de marché particulières, qui n'ont guère d'équivalent dans les autres secteurs de l'économie, et qui s'expliquent par l'histoire et une culture spécifiques au domaine.

Acteur 1 : des agriculteurs indépendants

La figure du paysan, courbé sur la terre et creusant son sillon à l'aide d'un cheval de labour, reste un marqueur social et culturel au sein même de la profession, et explique l'attachement (forcené chez beaucoup) de l'agriculteur contemporain à son indépendance. Il a fallu des siècles pour que la paysannerie s'extirpe du servage, puis de la domination des propriétaires terriens, et cette histoire pèse encore sur les mentalités au sein de la profession.

L'agriculteur-type d'aujourd'hui est quelqu'un qui a fait le choix de créer une entreprise de production agricole personnelle, en étant propriétaire de sa terre, de ses équipements, des bâtiments nécessaires (et du cheptel correspondant, pour les éleveurs). Il tient à ne pas avoir de comptes à rendre à quiconque, et souhaite vivre de son métier aussi bien que l'ont fait les générations qui l'ont précédé.

Cette mentalité particulière va le précipiter dans des travers qui vont s'avérer de moins en moins tenables, compte-tenu de l'évolution de l'agriculture (intensification massive, excédents de production, concurrence internationale,...), aggravés par des partenaires économiques qui n'aident pas particulièrement l'agriculteur.

Acteur 2 : des partenaires ambigus

Les organismes et intervenants auprès des exploitants ont des intérêts souvent contradictoires avec ceux des agriculteurs, pesant sur les décisions et choix économiques de ces derniers, à leur détriment.

Marchands de matériel

Un revendeur de matériel agricole va préférer vendre un tracteur surpuissant à 150 k€, plutôt que placer un tracteur d'occasion pour un montant de 45 k€. Et s'il doit vendre un tracteur neuf, il préférera placer un modèle à 200 k€ qu'un autre, suffisant largement aux besoins de l'agriculteur, mais de seulement 100 k€ au catalogue.

La même analyse vaut pour les autres équipements : remorque, bâtiments, machines,... Leurs fabricants et les revendeurs sont intéressés par le chiffre d'affaires et la marge qu'ils peuvent dégager auprès des clients, plus que par les économies que ces derniers pourraient faire en limitant leurs ambitions.

Il incombe donc à l'agriculteur de résister aux chants de ces sirènes et ne pas accepter des offres dispendieuses, qui vont grever son budget et alourdir ses remboursements pendant de nombreuses années.

Organismes de crédit

L'une des principales sources de valeur ajoutée d'une banque réside dans les intérêts versés par ses clients. Le cœur de son activité est donc de placer des crédits, et qu'ils soient les plus volumineux possibles. Le caractère de plus en plus intensif en capital de l'agriculteur a donc a priori tout pour lui plaire.

Mais qu'en est-il du risque associé ? Les montants en jeu sont de plus en plus élevés. Si un agriculteur ne peut faire face aux remboursements, la banque aura du mal à récupérer les fonds prêtés. Cependant, le banquier dispose d'un droit sur le contenu financé, à savoir l'exploitation agricole. Il lui faudra, à ce moment là, trouver un acquéreur pour la ferme en difficulté, et la banque pourra alors faire d'une pierre deux coups : elle récupèrera les sommes dues au titre du premier crédit, et elle placera un nouveau crédit (avec une prime pour le conseiller ayant conclu l'affaire).

Même si de telles pirouettes ne sont pas sans danger pour la banque (les prêts bonifiés et garantis par l'État ne font pas tout), elle est dans une position bien moins problématique que l'agriculteur emprunteur, qui ne peut donc pas se fier totalement à ses conseils en la matière, leurs intérêts ne coïncidant pas vraiment.

Il convient de remarquer, à ce sujet, que les montants toujours plus grands d'épargne cherchant à se placer dans le monde d'aujourd'hui ne facilitent pas la modération en matière de prêts. Du simple fait des demandes croissantes de leurs clients investisseurs, les établissements de crédit tendent à ouvrir plus grand les vannes, concédant des prêts à des agents économiques moins à même de rembourser leur crédit qu'auparavant. Les banques remédient à ce risque accru en prenant des précautions supplémentaires leur permettant de récupérer le maximum en cas de défaut du débiteur. Cela ne fait cependant pas l'affaire de l'emprunteur, qui se voit maintenant proposer des crédits beaucoup plus imposants que ceux qu'on lui aurait octroyés il y a vingt ans, parce qu'ils pèsent lourdement sur sa situation financière, hypothéquant gravement leur capacité à rembourser, et par là-même la viabilité économique de leur projet.

Coopératives

Les coopératives sont des organismes créés, pour la plupart, au sortir de la deuxième guerre mondiale, qui sont devenus des géants économiques, rassemblant des dizaines de milliers d'agriculteurs, employant des milliers de salariés, pesant des milliards en chiffre d'affaires. Leur ampleur même a favorisé le développement d'une technostructure spécialisée, qui a pris son autonomie des agriculteurs, au fil du temps, les métiers correspondant aux activités couvertes et leurs contraintes ayant marginalisé et dévalorisé les besoins et attentes des coopérateurs, à savoir les agriculteurs au service desquels les coopératives sont sensées être.

Les coopératives sont d'abord des revendeurs des productions réalisées par les coopérateurs, leur "distributeur". Elles sont chargées de commercialiser les légumes, céréales, animaux qui sortent des fermes. Pour ce faire, elles doivent tenir compte des réalités de marché et des prix pratiqués par les acheteurs. En cela, elles seraient plus ''raisonnables'' (c'est-à-dire à l'écoute de ceux qui comptent, les clients, dont le client final, le consommateur) que les agriculteurs (rêvant de débouchés ''infinis'', d'un marché à même d'absorber tout ce qu'ils produisent, quand ils le produisent, au prix où ils le produisent). Parce qu'elles connaissent mieux les débouchés et leurs nécessités, étant au contact des acheteurs, elles tendent à piloter les choix de production des agriculteurs, en intégrant les contraintes des premiers au détriment des seconds. Ainsi, le besoin d'un volume suffisant pour avoir des économies d'échelle conduit les coopératives à favoriser la monoculture, tandis que l'intérêt des agriculteurs serait plutôt de ne pas faire le même produit que leurs voisins, et surtout pas au même moment (c'est ainsi que tous les maraîchers de St Pol de Léon apportent leurs choux-fleurs en même temps, pour les remplacer aux champs par des pommes-de-terre qui arriveront groupées elles-aussi, provoquant artificiellement, dans les deux cas, une surproduction momentanée, avec pour conséquence un effondrement des cours).

Les coopératives sont aussi les principaux fournisseurs des coopérateurs, ayant un rôle de centrale d'achat pour les agriculteurs affiliés. Leur activité de vente d'intrants les rend plus sensibles aux nécessités de volume (afin d'obtenir les ristournes ou les économies d'échelle liées aux grandes quantités) qu'au besoin pour les agriculteurs de réduire au maximum ces intrants dans leur modèle économique, ce qui conduit trop souvent à imposer aux coopérateurs l'achat obligatoire à la coopérative.

Du tableau ainsi dressé, les agriculteurs doivent retenir le principe de base que leurs partenaires économiques, parce qu'ils ont des intérêts économiques, justement, vont peser sur les choix que font les premiers dans un sens a priori contraire aux intérêts des agriculteurs. Ceux-ci doivent donc faire leurs propres analyses (stratégie, management, finance) et réflexions pour décider de ce qui leur convient le mieux, et considérer avec suspicion toute offre provenant de leurs partenaires, n'y répondre positivement que lorsque eux-mêmes ont sollicité une offre (correspondant ainsi à un besoin clairement identifié par l'agriculteur lui-même).

Nonobstant ces différents éléments de contexte, et d'autres guère plus favorables (marchés atones, embargo russe,...), certains agriculteurs s'en sortent très bien tandis que d'autres sont asphyxiés économiquement. Ce grand écart entre membres de la même profession a vraisemblablement des causes profondes et pourrait s'avérer utile à l'identification de problèmes génériques (pourquoi certains paysans travaillent à perte), en même temps que la source de remèdes effectifs (d'autres gagnent bien leur vie dans la même activité).

Le problème

Nous avons vu que de nombreuses contraintes pesaient sur les agriculteurs, rendant difficile l'exercice de leur profession, et menaçant la viabilité économique de leur activité. Cependant, le caractère sélectif de la crise, avec des exploitations florissantes à côté d'autres ruinées, nous amène à nous focaliser sur l'un des facteurs les plus critiques à nos yeux, revenant de façon récurrente, qui est la problématique du financement et son impact sur l'économie de la ferme, une fois couvertes les dépenses de toutes natures engagées pour la production.

Une activité à forte intensité capitalistique

Le modèle agronomique français dominant repose sur une approche agro-industrielle, faite de mécanisation élevée, de spécialisation poussée et d'intrants à haute valeur ajoutée. Ce modèle implique énormément de capitaux, faisant de l'agriculture une activité à haute intensité capitalistique (à savoir nécessitant proportionnellement bien plus du facteur Capital, les fonds, que du facteur Travail, la main-d'œuvre), au même titre que des activités d'industrie lourde telles que la sidérurgie, l'automobile,...

Nota Bene : nous considérons ici le RAPPORT entre travail et capital au sein de l'entreprise, et non les montants absolus de capitaux, qui sont bien entendu d'un tout autre ordre de grandeur pour les industries lourdes. Il n'en reste pas moins que l'agriculteur indépendant, proportionnellement, recourt à autant de capitaux par "travailleur"note 2 que ces industries à équipements colossaux.

Le tableau suivant compare un ratio simple d'intensité capitalistique pour les exploitations agricoles, des industries lourdes, et d'autres activités économiques a priori moins capitalistiques (commerce, restauration, transports).

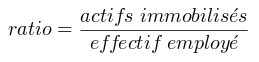

L'intensité capitalistique étant définie comme le niveau de capitaux investis par unité de travail, nous allons rapporter les actifs à l'effectif employé. Pour les différentes entreprises considérées, nous avons obtenu leur plus récent rapport annuel officiel et retenu, pour simplifier, le montant des actifs immobilisésnote 3 et l'effectif total employé déclaré. Pour comparer, nous avons pris les chiffres correspondants à la moyenne des exploitations agricoles, telle qu'établie par la CCAN, à savoir l'actif immobilisé et l'effectif moyen (UTA).

| Entreprise | Secteur | Année bilan | Actifs immobilisés | Effectif | Ratio |

| British Petroleum | Pétrole | 2015 | 191 230 M€ | 79 800 | 2 396 366 € |

| Total | Pétrole | 2015 | 154 248 M€ | 96 019 | 1 606 432 € |

| CMA-CGM | Transport maritime | 2014/15 | 8 519 M€ | 18 249 | 466 832 € |

| Air Liquide | Gaz industriels | 2015 | 23 221 M€ | 50 000 | 464 420 € |

| Volkswagen AG | Automobile | 2015 | 236 548 M€ | 585 242 | 404 188 € |

| Renault Groupe | Automobile | 2015 | 37 587 M€ | 121 136 | 310 288 € |

| ArcelorMittal | Sidérurgie | 2015 | 51 249 M€ | 232 353 | 220 564 € |

| Vinci | Travaux publics | 2015 | 39 267 M€ | 185 452 | 211 737 € |

| Lafarge Holcim | Ciment | 2014 | 12 391 M€ | 63 000 | 196 683 € |

| IKEA | Fabrication /Distribution | 2015 | 25 355 M€ | 155 000 | 163 581 € |

| Moyenne CCAN des exploitations | Agriculture | 2015 | 270 800 € | 2,1 | 128 952 € |

| PSA | Automobile | 2015 | 22 055 M€ | 182 157 | 121 077 € |

| Thyssen-Krupp | Sidérurgie | 2014/2015 | 16 220 M€ | 154 906 | 104 709 € |

| Carrefour | Distribution | 2015 | 35 392 M€ | 380 000 | 93 137 € |

| STEF | Transport frigorifique | 2015 | 1 188 M€ | 15 590 | 76 211 € |

| Auchan | Distribution | 2015 | 23 510 M€ | 337 737 | 69 610 € |

| Metro Group | Distribution | 2014/15 | 13 207 M€ | 226 895 | 58 208 € |

| Norbert Dentressangle | Transport routier | 2015 | 2 018 M€ | 42 471 | 47 518 € |

| Quick | Restauration rapide | 2011 | 815 M € | 19 000 | 42 889 € |

| H&M | Distribution | 2014/15 | 4 219 M€ | 104 634 | 40 324 € |

Vous pouvez constater la place élevée des exploitations agricoles, indépendamment des particularités du calcul et des entreprises retenuesnote 4.

Il ressort de ces chiffres que l'agriculture nécessite des volumes de capitaux très importants, proportionnellement, pour le financement des investissements indispensables à l'exercice de son activité. Les causes de ces sommes énormes sont à rechercher dans différents choix liés au modèle économique privilégié par la profession, ainsi que dans les relations troubles avec les partenaires, nous l'avons vu plus haut, qui vont peser dans les options prises par les agriculteurs. Cependant, nous nous focaliserons, pour les besoins de notre analyse, sur ces volumes d'investissement, ou plutôt les capitaux exigés pour leur financement, tels qu'ils sont, comme un point de départ de la réflexion.

Dès lors, pour un agriculteur, la question est :

Comment financer ces investissements ?

Sous forme d'apport personnel

Financer une activité avec ses propres capitaux semble la meilleure chose à faire. Cependant, cette solution subit une contrainte limitative majeur : vous devez posséder ces capitaux. Se pose alors la question de la source de cet apport : est-ce une somme d'argent amassée au cours d'une activité précédente ? Ou bien a-t-elle une origine familiale ?

En tout état de cause, peu d'agriculteurs démarrant leur vie professionnelle disposeront des capitaux nécessaires aux investissements liés à la création d'une exploitation agricole standard, compte-tenu des montants très importants mis en jeu. Il leur faut donc chercher ailleurs une source de financement.

La (mauvaise) solution de l'endettement

L'option la plus évidente pour quelqu'un cherchant à démarrer une activité agricole va être d'aller trouver un banquier et solliciter auprès de lui un crédit correspondant à l'ensemble des sommes requises pour le financement de l'exploitation, à savoir les terres, les bâtiments, le matériel, le cheptel, sans oublier, de préférence, le besoin en fonds de roulement (couvrant l'achat des intrants en attendant la vente des produits de la ferme).

Mais le souci, avec les emprunts bancaires, est que l'emprunteur va devoir redonner au banquier les capitaux empruntés. Comme le disent si bien certaines publicités pour des crédits à la consommation : Un crédit vous engage et doit être remboursé !. L'agriculteur va alors devoir consacrer une part importante de ses rentrées d'argent, pendant de nombreuses années, au remboursement du prêt obtenu. Ainsi, les mensualités correspondantes vont constituer une ponction financière considérable sur son revenu, qui s'avéreront vite insoutenables en cas de conjoncture défavorable (ventes en retrait, prix très bas).

Quand les temps sont durs pour tous ses collègues, celui qui, en plus, doit de l'argent à son banquier, ne peut pas s'en sortir.

Les asphyxiés et les autres

Mais une des caractéristiques les plus intrigantes du secteur agricole est la grande disparité des situations. Il est clair que tous les agriculteurs n'ont pas les mêmes problèmes.

Dans le rapport annuel de la Commission des Comptes de l'Agriculture de la Nation (CCAN, France) sur l'exercice 2015, une exploitation sur six a un Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) négatif, signifiant que l'agriculteur de cette exploitation non seulement n'a gagné aucun revenu mais a perdu de l'argent (et cela après subventions). Pour autant, les 10 % d'exploitations ayant le meilleur RCAI (9e décile, noté D9) ont eu un revenu supérieur à 60 000 €. La situation est encore plus tranchée pour les élevages porcins, où les 10 % les moins bien situés ont un RCAI lourdement négatif, puisque inférieur à -37 079 € (D1) et les 10 % les mieux placés (D9) un revenu supérieur à 558 152 €note 5.

Et la capitalisation ?

Face à de telles disparités, nous devons nous poser la question de l'impact du mode de financement sur la soutenabilité économique des exploitations. Face aux capitaux correspondants à l'intensité capitalistique de l'activité, l'apport personnel semble limité, tandis que le recours à l'emprunt est problématique. Y aurait-il une troisième voie de financement ?

Nous le pensons. Il s'agirait d'un mode de financement plus ancien, qui a eu cours longtemps dans la profession : jusqu'à l'amplification excessive des équipements techniques, les paysans achetaient leurs moyens de production au fur et à mesure du développement de leur activité, en mettant de côté une bonne partie de l'argent gagné. C'est ce qui a permis à la génération d'après guerre de se mécaniser progressivement, en lien avec le formidable développement des débouchés agricoles.

Cette façon de procéder a beaucoup à voir avec ce que l'on nomme l'accumulation de capital, au cœur du capitalisme. Il serait d'ailleurs logique qu'une activité à forte intensité capitalistique, ce qu'est l'agriculture moderne, nous l'avons vu, trouve dans la capitalisation sa meilleure forme de financement.

Pour en savoir davantage, nous allons étudier plus en détail le mécanisme qui se trouve au cœur de ce mode de financement.

Le mécanisme

Nous allons nous intéresser de plus près à l'accumulation du capital, à ses capacités à auto-financer les investissements nécessaires une activité, à ses contraintes et minima de succès.

Prenons un cas général pour exposer clairement le mécanisme (nous verrons plus loin son application dans le cas de l'agriculture).

Puisque le mécanisme est invoqué dans le financement d'activités en tant que mode en opposition au mode bancaire (emprunt de la somme nécessaire à l'acquisition des actifs de l'entreprise), nous devons nous mettre dans la situation de comparer deux entrepreneurs ayant la même activité, avec les mêmes machines et actifs, générant le même chiffre d'affaires avec la même marge. Celui ayant emprunté les fonds couvrant les actifs doit payer les mensualités correspondantes sur sa marge, tandis que l'autre a accumulé les actifs au fil du temps (l'emprunteur peut aussi bien être dans sa première année d'activité que vers la fin de son emprunt, sa situation serait similaire, en supposant qu'il rembourse par mensualités fixes).

Vous pouvez déjà remarquer que nous allons devoir aller à rebours, pour comprendre comment l'entrepreneur auto-financé a pu faire pour arriver au capital requis par la situation présente.

Situation à capitaux identiques

Soit deux entrepreneurs indépendants, sans salarié(s) donc, disposant d'un actif de 100 000 € qui leur permet de générer 5 000 € de chiffre d'affaires mensuel, avec une marge de 30 % qui leur procure un excédent brut d'exploitation (EBE) de 1 500 €.

L'entrepreneur ayant eu recours à l'emprunt doit rembourser un emprunt de 100 000 € ; en supposant qu'il ait obtenu un crédit sur 10 ansnote 6, il doit rembourser mensuellement 833 € (100 000 € / 120 mois) de principal à l'établissement de crédit lui ayant prêté la somme. Compte-tenu de son EBE de 1 500 €, il dispose donc d'un revenu mensuel résiduel de 667 €.

L'entrepreneur ayant auto-financé ses actifs dispose en totalité de son EBE de 1 500 €, dont il peut choisir de consacrer 40 %, soit 600 € par mois, au financement de ses futurs investissements, ce qui lui laisse encore un revenu disponible de 900 € ; au bout des 10 ans que dure le crédit de son collègue emprunteur, il disposera de 72 000 € à investir, alors que l'autre entrepreneur ne pourra réinvestir qu'en recourant à un emprunt supplémentaire (si la banque veut bien le lui accorder). Nous voyons bien ici que le fait de financer soi-même ses investissements permet de conserver cette capacité au fil du temps, tandis que financer par l'emprunt assèche cette capacité, privant l'entreprise de toute capacité d'expansion.

Le fait de s'autofinancer est donc largement plus porteur, à terme, que le recours à l'emprunt. Mais ce qui nous intéresse est la façon dont l'entrepreneur s'étant auto-financé a pu procéder pour y parvenir.

L'accumulation vue à rebours

Notre entrepreneur "accumulateur" dispose ainsi de 100 000 € d'actifs qu'il a lui-même financés. Comment a-t'il fait pour les payer ?

Nous avons vu qu'avec les actifs de 100 000 €, il génère un C.A. de 5 000 € avec une marge de 30 %, soit 1 500 € d'EBE, sur lequel il prélève 40 %, soit 600 €, pour ses futurs investissements.

Revenons en arrière au moment où il ne disposait que de 75 000 € d'actifs (précédemment accumulés). Ces actifs généraient alors un C.A. de 4 000 €, avec un EBE de 30 % se montant à 1 200 €, sur lequel il prélevait 40 %, soit 480 €, lui laissant un revenu net de 720 €. Il lui aura alors suffit d'à peine plus de 4 ans et 4 mois pour accumuler les 25 000 € lui permettant de financer l'investissement portant ses actifs de 75 000 € à 100 000 €.

Nous pouvons réitérer la question du financement des 75 000 € d'actifs, et nous placer au moment où il ne disposait que de 55 000 €, pour un C.A. de 3 000 € et un EBE de 900 €, dont il aura prélevé 40 % soit 360 €, qui lui auront permis de financer en un peu moins de 4 ans et 8 mois les 20 000 € d'investissement portant son capital de 55 000 € à 75 000 €.

Et nous pourrions ainsi remonter le temps sur un certain nombre de périodes.

Nous pouvons constater que l'entrepreneur a pu ainsi financer au fur et à mesure ses investissements et parvenir à la situation prise comme référence au début de notre analyse. C'est là toute la puissance du mécanisme d'accumulation que de permettre l'auto-financement par l'entreprise de son capital, en s'appuyant sur sa marge et en consacrant une part de celle-ci aux investissements futurs.

Il est à noter que le point de départ aura dû être un capital, même minime, car tout emprunt initial même d'un faible montant aurait pesé sur la rentabilité par ses remboursements et intérêts. Le mécanisme nécessite donc, en l'absence d'une famille aisée à même de fournir les capitaux requis au démarrage, de commencer très modestement, éventuellement sous la forme d'une activité de complément à un emploi (de saisonnier, par exemple), ou après quelques années d'épargne intensive.

Quelque soit le point de départ, cette accumulation ne fonctionne bien qu'en présence de certains éléments et rapports, dont l'absence ou la faiblesse viennent limiter ses possibilités.

Les accélérateurs et freins à l'accumulation

Vous avez peut-être remarqué que, en prolongeant l'analyse à rebours ci-dessus, les C.A. et EBE devenaient de plus en plus petits. Il est bien évident que cette suite dégressive ne peut être prolongée très loin sous peine de finir avec des montants ridicules. Pour initier la pompe, l'entrepreneur devra démarrer avec un capital de départ non négligeable, ce qui suppose un apport personnel en capital. Il aura pu se constituer ce capital par une épargne lors d'une précédente activité, ou bénéficier d'un don de sa famille, par exemple.

Le capital étant limité au départ, le rapport entre les actifs et le C.A. généré doit être beaucoup plus favorable au second ; l'activité devra donc être, à ce moment là, moins intensive en capital, c'est-à-dire nécessiter beaucoup plus de travail que de machines au début, et l'actif être constitué de matériel d'occasion le temps de faire les premières accumulations.

La capacité d'accumulation est une fonction inverse de l'intensité capitalistique : si 200 k€ sont nécessaires au lieu de 100 pour obtenir le même C.A., cela allonge les délais au point de les doubler, rendant difficile l'accumulation à moins d'augmenter fortement le taux de prélèvement. Ainsi, l'accumulation sera plutôt le fait d'activités à faible intensité capitalistique.

L'accumulation est par ailleurs une fonction directe du taux de marge : si l'entrepreneur de notre exemple avait disposé de 45 % de marge au lieu de 30 %, son accumulation aurait été plus rapide ; une marge de 15 % au lieu de 30 % et ça coincerait, l'entrepreneur ne disposant plus de revenus disponibles suffisants pour mettre en place un prélèvement notable.

L'accumulation est, de même, en fonction directe du taux de prélèvement : si l'entrepreneur prélève 50 % de son EBE au lieu de 40 %, l'accumulation accélère et il peut arriver plus vite aux 100 000 € évoqués dans l'exemple. En matière d'accumulation, la frugalité paie.

Le mécanisme de financement par accumulation, s'il est très intéressant, tant pour les entrepreneurs que pour l'économie dans son ensemble, s'avère donc assez sensible aux conditions et prérequis correspondants.

Nous allons donc voir les différents choix qui s'offrent aux entrepreneurs.

Trois modes de financement des activités

Le premier mode évoqué dans cette étude du mécanisme d'accumulation est celui qui met en difficulté certains agriculteurs, à savoir le financement bancaire de l'entreprise, reposant sur le recours à l'emprunt. Vous avez pu noter que, comme l'emprunt assèche la capacité d'autofinancement, recourir au crédit à n'importe laquelle des étapes de l'accumulation ferme la porte à toute accumulation supplémentaire (à moins d'un EBE très important rapporté aux actifs à financer, dont l'entrepreneur auto-financé tirerait un bien meilleur parti de toute façon). Financer son activité avec un crédit bancaire est donc une mauvaise idée.

Le second mode de financement, celui qui nous vaut cette analyse, est le financement progressif des actifs d'une entreprise par l'accumulation de capital au fil du temps, que nous appellerons le financement capitaliste de l'entreprise. Nous avons vu que son intérêt est notable, mais il n'est approprié que dans certaines conditions, pas toujours satisfaites (marge élevée, faible intensité capitalistique, temps long, taux de prélèvement important).

Reste un troisième mode de financement à n'avoir pas encore été évoqué dans ces pages. Nous l'appellerons le financement socialisé de l'entreprise car il repose sur un apport en capital extérieur à l'entrepreneur et aux banques, sous forme d'actions, qui répartit la propriété de l'entreprise entre de multiples investisseurs venant de la société civile. Contrairement à l'emprunt, le capital correspondant n'a pas à être remboursé car son apport est définitif (à charge pour l'investisseur de trouver quelqu'un prêt à racheter ses parts s'il veut récupérer tout ou partie de son apport en capital). Contrairement à l'accumulation, il permet à l'entreprise de disposer immédiatement des fonds nécessaires. Il est indispensable pour les activités à forte intensité capitalistique et celles à faible marges, qu'il est le seul à pouvoir financer de manière efficace. Cela explique sa puissance économique et son omniprésence dans le monde contemporain. Notez que ce mode de financement est évoqué plus en détail quelques pages plus loin.

Vous pouvez ainsi constater que l'économie moderne dispose de trois mécanismes très différents de financement des activités économiques, dont celui qui nous intéresse ici va nous permettre d'élucider de nombreux sujets contemporains.

Puissance explicative

Le mécanisme d'accumulation du capital permet le financement de l'entreprise, mais il n'est pas le seul mode d'obtention des capitaux nécessaires. Cependant, il permet d'expliquer les différentes options utilisées dans l'économie moderne, le cas échéant par contrepoint avec sa propre mécanique.

Ce qu'il nous dit sur le capitalisme

Nous considérons le capitalisme stricto sensu comme le mode de production reposant sur le financement par accumulation du capital nécessaire aux entreprises.

En cela, le capitalisme serait plutôt un cas particulier au sein de l'économie marchande, et d'autant plus aujourd'hui où les contraintes économiques font que la plupart de ses prérequis (long terme, marge élevée, commencer petit) sont de plus en plus rarement rencontrés dans l'économie contemporaine, du fait notamment de l'accélération du tempo des affaires (les entreprises sont créées et croissent beaucoup plus vite au XXIe qu'au XIXe siècle) et de l'aplatissement des marges.

Le capitalisme est un phénomène éminemment temporel : il faut du temps pour accumuler, beaucoup de temps (des décades). En cela, il n'est plus adapté au rythme effréné du monde contemporain. Parce qu'il s'inscrit dans le temps long, le capitalisme est ainsi orthogonal au marché, autre mécanisme économique, qui est, lui, atemporel, ses effets et son fonctionnement même opérant immédiatement, sans délais, tandis que l'accumulation prend des années ; c'est sans doute ce qui leur permet de cohabiter sans se détruire mutuellement.

Le capitalisme suppose la frugalité, indispensable au prélèvement sur le revenu de l'entrepreneur des montants nécessaires aux investissements. En cela, il convient bien au protestantisme, notamment le protestantisme allemand étudié par Max Weber dans son fameux ouvrage L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Le mécanisme d'accumulation que nous avons décrit offre un contrepoint plus technique, une explication relativement mécanique à son analyse essentiellement sociologique.

L'accumulation présentée dans ces pages se distingue de l'épargne par l'usage qui est fait des capitaux. L'entrepreneur investit en machines, locaux et stocks l'argent qu'il prélève sur le revenu généré par son entreprise (l'EBE, ou excédent brut d'exploitation des comptables), tandis que le particulier met de côté de l'argent en vue d'une consommation future ou par précaution au cas où il devrait faire face à une dépense imprévue (qui sera aussi un acte de consommation). L'épargne des ménages tend cependant, aujourd'hui, à se retrouver dans le financement de l'économie, par le biais des fonds de placement et de l'intermédiation bancaire.

L'entreprise familiale traditionnelle

Le "règne" du fondateur d'une entreprise est généralement marqué par la sobriété, à savoir l'attention portée à éviter les dépenses inutiles. Cela s'explique très bien par la contrainte fondamentale d'accumulation de trésorerie pour financer l'étape suivante du développement de l'activité. Le créateur-dirigeant, puisqu'il a réussi le passage à des échelles de plus en plus grandes (sinon la question ne se poserait pas), a forcément assimilé les implications du mécanisme, et notamment la frugalité indispensable, la faible intensité capitalistique, les intégrant à un niveau inconscient.

Il en va tout autrement pour ses successeurs, qui vont "prendre le train en marche" : ils rejoignent l'entreprise à un stade où l'essentiel des investissements a été financé et ils n'ont guère de raisons d'envisager et comprendre en profondeur le mécanisme qui a permis cela. Du coup, ils n'intègrent que difficilement la mentalité indispensable permettant de satisfaire ses contraintes (sobriété, minimisation des dépenses, maximisation de la marge), et peuvent mener facilement à la ruine l'entreprise par simple prodigalité, en la lançant dans des investissements dispendieux, des dépenses non maîtrisées, du fait d'une méconnaissance et de l'incompréhension des tenants et aboutissants du mécanisme.

La querelle de génération entre le fondateur et ses descendants n'est donc pas seulement une question de valeurs morales et de goût du travail plus ou moins prononcé, mais aussi un gouffre conceptuel en termes d'économie d'entreprise, d'autant plus difficile à dépasser que les concepts en question sont intégrés à un niveau très profond et largement inconscient.

Tout cela est bien évidemment présent dans le domaine agricole, où les incompréhensions entre générations et les crises père/fils sont fréquentes. Les voici en partie expliquées.

La société de capitaux : de la SCI à la multinationale

L'accumulation de capital au sein d'une entreprise va souffrir de limites, dès que les capitaux nécessaires augmentent ou que la marge diminue (comme nous l'avons vu à propos des accélérateurs et freins à l'accumulation). Heureusement, une autre modalité de financement va intervenir alors et lever ces freins au développement des activités correspondantes.

Les sociétés, en tant que forme juridique caractérisée par des apporteurs de capitaux extérieurs à l'entreprise, qu'il s'agisse d'une petite société civile immobilière (SCI) ou d'une société anonyme multinationale (SA), constituent un type d'entreprise bien différent de l'entreprise capitaliste stricto sensu, telle que définie précédemment, cette dernière étant caractérisée par l'accumulation de capital en son sein et l'individualité du propriétaire. Nous avons vu que la principale différence, pour une même activité, reposait sur le fait que, dans une société, l'apport en capital est initial et irrécouvrable, les apporteurs de capitaux ne pouvant retirer l'argent placé dans l'entreprise qu'en cas de dissolution de la société correspondante, ce qui n'arrive que rarement (et le plus souvent quand il n'y a plus d'argent dans l'entreprise).

Cela fait des sociétés une forme économique socialisée, c'est-à-dire pourvue et financée par (et propriété de) la société humaine dans son ensemble (ou plus exactement d'un sous-ensemble des individus la composant). Il s'agit donc d'un fait social, et non plus d'une forme individuelle d'entreprise, qui pourrait, elle, être capitaliste telle que nous l'entendons au sens strict, c'est-à-dire reposant exclusivement sur l'accumulation interne du capital par ses fondateurs.

Cette mutation du capitalisme pur vers une économie socialisée n'est donc pas l'apanage des régimes politiques communistes, mais un trait caractéristique de l'économie marchande libre. Et il s'agit du mode le plus puissant de financement des activités à la disposition des entreprises, puisque les capitaux sont mis définitivement à la disposition de ces dernières, qui n'ont plus à les rembourser ni à les accumuler en préalable à toute opération d'investissement. Et cela ne s'arrête pas à l'apport initial : si elles ont besoin de capitaux supplémentaires, elles pourront procéder à autant d'augmentations de capital que nécessaires (nous verrons un peu plus loin le cas de leur accumulation de capital).

En fait, le capitalisme, considéré en tant que mécanisme d'accumulation individuel du capital, a surtout pris place au Moyen-Âge, les grandes familles marchandes accumulant des fonds qui viendront, avec les biens conservés par les nobles, financer les sociétés de la Révolution Industrielle, que ce soit en France, en Grande Bretagne ou dans la Rhur allemande. En cela, le capitalisme serait antérieur à l'économie "capitaliste", telle que nous tendons à la considérer aujourd'hui (même si des fortunes ont pu se faire à partir d'entreprises nouvelles, dans les Trente Glorieuses et jusqu'à nos jours).

Nous avons pu entrevoir le grand d'intérêt du troisième mode de financement pour les activités à forte intensité capitalistique, dont il est le seul à permettre l'existence.

Création d'entreprise : la complainte de la banque

Un autre problème qui s'éclaire à la lumière du mécanisme d'accumulation est celui du financement initial des nouvelles entreprises.

Les créateurs d'entreprises se plaignent souvent de ne pas trouver de banquier pour leur prêter les fonds nécessaires au démarrage de leur activité. Mais ont-ils intérêt à dépendre d'un crédit pour démarrer leur activité ?

Le problème de financement est en fait lié au besoin en capitaux permanents couvrant à la fois le besoin en fonds de roulement (BFR) et les investissements initiaux. Le BFR est le montant d'argent immobilisé dans le processus de production, dans lequel il faut d'abord dépenser diverses sommes importantes avant d'avoir des produits finis qu'il faudra ensuite vendre, pour engranger, après un nouveau laps de temps, les réglements clients correspondants au chiffre d'affaires généré. Entre temps, l'entreprise aura dû régler ses fournisseurs et payer ses salariés, soit autant d'argent sorti avant toute rentrée correspondante. Et ce cycle se reproduit au fil de la production, ce qui fait que l'argent injecté dans le processus productif n'est jamais récupéré, absorbant ainsi de façon permanente un montant important de capitaux (dont le rapport au chiffre d'affaires, donné souvent en jours de C.A., est fonction du type d'activité économique de l'entreprise et de son efficience productive propre).

Nous avons vu que le recours au crédit, parce qu'il impose le remboursement des capitaux empruntés en créant un prélèvement obligatoire sur la marge de l'entreprise, asphyxie l'entreprise, qui ne peut plus se développer faute de dégager des sommes pouvant être mises de côté en vue de financer un futur investissement. En cela, le choix d'un crédit pour couvrir le BFR va s'avérer problématique pour un créateur d'entreprise, puisque celui-ci obère l'avenir de son activité.

Le problème est d'autant plus critique que le BFR est en relation directe avec le chiffre d'affaires : si ce dernier croît, sous l'effet de succès commerciaux, de prix attractifs ou d'absence de concurrents directs, les sommes engagées dans le processus de production ne vont cesser de croître, elles aussi, et nécessiter donc de plus en plus de capitaux, alors même que l'entrepreneur se voit bloqué par l'emprunt en cours. C'est pour cette raison que le second cap difficile pour les entreprises nouvellement créées est celui de la cinquième année (le premier cap étant celui des deux premières années, où l'échec commercial est prépondérant), quand l'entreprise connaît le succès et se trouve prise à la gorge par sa propre croissance.

Dans ce dernier cas, l'accumulation interne de capital, si elle a été bien faite, permet de couvrir la croissance du BFR, mais elle reste limitée par la marge dont dispose l'entrepreneur, qui va être amputée progressivement par la part de plus en plus grande des salaires dans la valeur ajoutée, à mesure que les volumes d'activité nécessitent une main d'œuvre grandissante. Si la croissance s'avère énorme, il ne restera plus à l'entrepreneur que l'option de l'augmentation de capital, un peu compliquée à mettre en œuvre si l'entreprise n'est pas déjà sous forme sociétaire.

Appliqué à la création d'entreprise, le mécanisme d'accumulation du capital (et les autres modes de financement qu'il éclaire) nous permet de mieux comprendre les enjeux correspondants et d'envisager pour le créateur des conseils plus judicieux et une réflexion plus pertinente sur le financement de son entreprise.

La PME historique et sa revente

Un autre cas éclairé par le mécanisme d'accumulation et l'analyse qui en a été faite, en rapport avec les deux autres modes de financement, est celui de la cession d'une entreprise par son créateur, une fois arrivé à la fin de son activité professionnelle (ou au bout de ses forces).

Il faut alors que quelqu'un reprenne l'entreprise développée par son fondateur, ce dernier ayant accumulé au fil du temps le capital nécessaire jusqu'à atteindre le chiffre d'affaires confortable que connaît la société à ce qui peut être son apogée.

Le repreneur potentiel va devoir acquérir l'entreprise à sa valeur courante, qui peut représenter, si le créateur a réussi économiquement, un prix très important, qu'on peut assimiler, en première approximation, au total des capitaux accumulés au fil du temps depuis sa création.

Si le repreneur apporte les capitaux correspondants, il va pouvoir acquérir l'entreprise et poursuivre son développement selon la même accumulation que pratiquée précédemment par son créateur. Encore faut-il qu'il dispose de ces capitaux, ce qui suppose qu'il ait préalablement accumulé ceux-ci, dans une activité économique antérieure. Ce cas est peu probable, le repreneur ayant plutôt intérêt à poursuivre une activité qui lui réussit au lieu de s'engager dans une nouvelle aventure économique. À lui de voir, cependant ; peut-être en a-t'il eu assez de son précédent métier, où il n'était pas son maître...

Nous pouvons comprendre que le repreneur se trouvant dans le cas précédent est plutôt rare, et la plupart des repreneurs indépendants vont recourir au crédit bancaire. Nous retrouvons là le problème du prélèvement des mensualités d'emprunt, qui doit s'effectuer sur le revenu que tirera le repreneur de l'entreprise. Ici, c'est le résultat courant avant impôt (RCAI), et non plus l'excédent brut d'exploitation (EBE), qui va compter, sachant que l'entreprise en question emploie déjà une main d'œuvre conséquente (hormis le cas de la reprise d'une activité artisanale ou individuelle). À moins de négocier un prix d'achat très mesuré, il va être difficile au repreneur de gagner sa vie avec une telle ponction sur ses revenus (à moins qu'il ne pratique lui-même une ponction importante sur le chiffre d'affaires de sa société), ce qui handicape lourdement ce mode de reprise d'une entreprise.

Aussi, la plupart des reprises d'entreprises vont se faire au moyen du troisième mode de financement, par des apporteurs de capitaux définitifs, à savoir soit d'autres sociétés, du secteur, par absorption de la PME, dans le cadre d'une opération de croissance externe, soit par un investissement financier de la part de fonds financiers cherchant des placements stables et rémunérateurs. Dans les deux cas, la PME cédée par son créateur devient partie prenante d'un groupe de sociétés, chapeautés soit par une société mère soit par une holding financière.

Des marges de plus en plus minces, et de moins en moins d'indépendants

Le mécanisme d'accumulation va nous permettre de mieux comprendre un autre aspect de l'économie contemporaine, avec la raréfaction, la disparition même en certains endroits, du petit commerce indépendant et des entreprises familiales.

Avec le développement du commerce moderne et les énormes gains de productivité accumulés depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les prix des produits, et notamment ceux des biens de consommation, ont baissé de manière considérables. La concurrence entre distributeurs a par ailleurs amené ces derniers à minimiser leurs marges pour toucher des clientèles de plus en plus modestes, atteignant la quasi totalité de la population des pays développés. Alors que cette concurrence se poursuit, ces distributeurs ont commencé à peser lourdement sur les producteurs pour faire baisser toujours plus leurs prix, réduisant la marge de ces derniers.

Or nous avons vu que le mécanisme d'accumulation du capital, le seul à permettre un développement d'entreprise auto-financé à partir d'un relativement petit apport initial, nécessite une marge confortable pour que l'entrepreneur puisse financer son développement et les investissements associés à partir du chiffre d'affaires. Le financement par emprunt exige lui aussi des marges suffisamment importantes pour prélever les mensualités de remboursement d'un crédit. Le commerce, comme beaucoup d'autres activités, tend donc à être absorbé par les sociétés, du fait de leur capacité à travailler à marges réduites.

Avec le rétrécissement des marges, l'indépendant ne génère plus assez de valeur pour à la fois financer son activité et gagner sa vie. En conséquence, le petit commerce ne subsiste que là où les sociétés de distribution (au sens d'entreprises de commerce financées par apport de capitaux extérieurs) ne peuvent pas encore fournir la demande, faute de volume suffisant et de desserte. De manière plus générale, les sociétés de capitaux tendent à généraliser leur présence du fait de leur capacité à travailler à marges réduites et à optimiser l'usage de la force de travail (le temps de présence dans l'entreprise étant entièrement du travail effectif).

Certains commerces de proximité tendent à réapparaître, à la faveur de nouveaux modèles économiques adaptés et de méthodes permettant de gérer, au sein de ces grands groupes, des unités commerciales bien plus petites qu'elles ne pouvaient le faire il y a quelques années encorenote 7.

En analysant le mode de financement et les limites correspondantes des indépendants face aux évolutions économiques, nous pouvons ainsi mieux appréhender les raisons sous-jacentes aux difficultés du commerce de centre-ville.

La pépite devenue milliards

Le mécanisme de l'accumulation peut sembler à l'œuvre dans les entreprises les plus fameuses de l'économie contemporaine, parties de presque rien et pesant aujourd'hui des centaines de milliards, telles que Microsoft, Apple, Google ou McDonald.

Est-ce vraiment le cas ? À bien y regarder, la réalité est plus nuancée.

Ces entreprises, du fait même de leur succès et des problèmes financiers critiques induits par celui-ci, vont devoir très tôt et assez souvent faire appel à des capitaux extérieurs pour couvrir les besoins financiers galopants qui en découlent. Les actionnaires initiaux de l'entreprise, qui ont vu celle-ci réussir et se développer, veulent bien entendu que les nouveaux entrants en tiennent compte, et l'apport d'argent frais va se faire non pas au nominal des actions (c'est-à-dire à leur valeur exprimée lors de la création) mais à leur valeur actuelle (tenant compte de la richesse actuellement générée par l'entreprise). Les deux parties vont mandater un cabinet pour estimer la valeur courante de l'entreprise, puis se mettre d'accord sur une valeur actuelle de chaque action d'origine ; l'évaluation sera plus simple dans le cas d'une société déjà cotée, puisque c'est le cours récent de l'action qui servira de base.

Les nouveaux entrants vont alors apporter leurs capitaux à l'augmentation de capital en recevant une nouvelle action pour un montant correspondant à sa valeur actuellenote 8 : par exemple, dans le cas d'une société au capital constitué d'un million d'actions à dix euros, dont le cours de bourse est actuellement de 35 €, les nouveaux entrants devront apporter 3 500 € pour détenir 100 des nouvelles actions. Il s'agit ici, pour les actionnaires à l'origine de l'entreprise, d'une plus-value sur leurs actions, et non d'une accumulation de capital au sens où nous l'avons définie dans la présentation de ce mécanisme. Au passage, vous aurez noté la place centrale du financement socialisé dans cette plus-value.

Cependant, les fortes marges des entreprises citées ont aussi permis à celles-ci de financer en interne une bonne part de leur croissance (qu'elle soit elle-même interne ou par absorption d'autres entreprises). Cette croissance auto-financée explique d'ailleurs l'accroissement de valeur de l'entreprise aux yeux du marché boursier et des investisseurs. On a donc un mix des deux principaux modes de financement évoqués (avec un usage éventuel de l'emprunt pour profiter de l'effet de levier qu'il permet dans certaines conditions, notamment pour les opérations de croissance externe).

Remarque : l'entreprise McDonald est un cas à part, car la restauration, en général et plus encore dans le cas de la clientèle populaire de l'enseigne, fait encore moins de marge que les secteurs des autres sociétés citées. L'enseigne a pu se développer massivement par son recours systématique à la franchise. Cette dernière consiste, au plan financier, à faire appel à des capitaux extérieurs décentralisés : le créateur d'un nouveau restaurant apporte les capitaux nécessaires à l'ouverture de son magasin, ce qui fait reposer la problématique du financement sur les épaules d'un grand nombre d'indépendants, ceux-ci bénéficiant en retour de la marque et de sa notoriété auprès du grand public. Cependant, ce franchisé a les mêmes problématiques de financement que les créateurs d'entreprise vus précédemment ; à lui de faire le bon choix, pour sa propre survie économique. Il s'agit parfois d'entrepreneurs ayant auparavant réussi dans les affaires, et disposant donc d'un capital initial confortable.

Recherches envisageables

Comme pour le mécanisme des seuils géographiques, le mécanisme d'accumulation de capital est un moyen d'analyser le fonctionnement intime de l'économie, une lentille grossissante permettant d'examiner plus en détail des éléments particuliers du monde réel. Nous pouvons donc partir de celui-ci pour considérer quelques recherches à mener en science économique.

Mise en évidence d'une accumulation

La première étape d'une telle recherche sera de trouver des exploitations agricoles ayant développé progressivement leurs actifs (équipements, bâtiments, cheptel,...) sans recourir à l'emprunt.

Ensuite, chacune de ces exploitations verra son histoire économique étudiée en détail, au travers notamment de sa comptabilité, pour y repérer chaque investissement et la manière dont il a été financé. L'examen portera aussi sur la valeur ajoutée, les marges et la trésorerie de l'entreprise au fil du temps, et leur relation avec les investissements.

Ces travaux devraient mettre en évidence et mesurer précisément les conditions d'apparition de l'accumulation de capital.

Identification des autres financements

Bien évidemment, le même type de travaux pourrait être mené sur les deux autres modalités de financement des entreprises considérées dans ce chapitre.

Comparaison d'efficacité entre financements

Nous avons formulé des hypothèses marquantes en termes d'effets relatifs des trois formules financières.

Ces intuitions gagneraient, bien évidemment, à être vérifiées sur le terrain, en comparant les réussites économiques de nombreuses entreprises s'étant reposées intégralement sur l'un ou l'autre modes.

Les grandeurs auxquelles s'intéresser seraient, entre autres, le taux de croissance réalisé, les obstacles qu'elles ont éjectés de leur chemin de croissance, le degré de leadership de leur secteur, et le temps mis pour l'obtenir,...

Le résultat général serait une analyse comparative concrète des différences entre ces trois modes de financement de l'entreprise.

Impacts macroéconomiques

Le volume d'emploi offert par une économie dépend essentiellement des créations d'entreprises nouvelles et de la croissance organique de celles existantes (les opérations de croissance externe ne faisant que changer le propriétaire d'entreprises et d'emplois existants), étant affecté négativement par la disparition d'entreprise ou la fermeture d'établissements.

Puisque les différentes façons de financer la création et le développement de l'entreprise que nous venons de traiter ont des effets différents et impliquent des contraintes plus ou moins grandes sur la croissance des entreprises, il nous semble judicieux d'envisager un impact global bien différent, sur l'économie dans son ensemble, pour chacune d'elles.

Il conviendrait donc de s'intéresser aux conséquences macroéconomiques engendrées par l'un ou l'autre de ces trois modes. Les modalités d'une telle étude reste à explorer et préciser.

Synthèse |

|---|

Le mécanisme d'accumulation du capital se caractérise par :

|

Nous avons pu voir, au fil de ces différents cas, la puissance explicative du mécanisme d'accumulation de capital.

Cependant ce dernier n'est pas le seul mécanisme à l'œuvre en agriculture, et il nous faut en parler ensuite brièvement, ne serait-ce que pour illustrer la multiplicité des mécanismes élémentaires existants en économie.

D'autres mécanismes

Si le mécanisme d'accumulation (ou plutôt son absence) explique une bonne part des difficultés financières des agriculteurs aujourd'hui, il ne peut décrire à lui seul toutes les situations, et n'est pas responsable de tous les problèmes. D'autres mécanismes sont aussi à l'œuvre, comme nous l'avons précisé dans le chapitre présentant le concept de mécanisme économique élémentaire.

Cependant, nous ne tracerons de ces mécanismes additionnels qu'une ébauche, sans les étudier de façon détaillée, laissant leur approfondissement à d'autres chercheurs, en d'autres lieux.

Incréments du capital

Un investissement donné, tel qu'une machine, est généralement prévu pour une certaine quantité de production. De ce fait, les calculs de rentabilité et d'amortissement sont faits en fonction de cette quantité. La conséquence cruciale de cette manière de procéder est que l'investissement en question ne commence à être rentable que sur les dernières unités ; c'est la problématique de "remplissage" qu'on retrouve dans le transport aérien, l'hôtellerie,...

Ainsi, une machine de traite prévue pour 20 vaches ne dégage un excédent et donc produit un revenu qu'à la 18e ou 19e, et elle ne devient complètement profitable (dans tous les sens du terme) à la 21e (qui est un bénéfice net, en quelque sorte, puisque tous les frais afférant à la machine sont couverts). Si l'agriculteur ne l'utilise que pour traire 15 vaches, son amortissement et son entretien, étant répartis sur moins d'unités, viennent réduire la marge unitaire. À 10 vaches, cet équipement constitue un investissement ruineux pour l'exploitant, puisque son coût dépasse la marge unitaire.

Alors pourquoi des équipements toujours plus grands ?

Plus précisément, c'est le gain de productivité en travail qui est la source de profit de l'investissement, et il sera valable, économiquement, dans le cas de notre indépendant, seulement s'il remédie à un goulet d'étranglement limitant la production totale.

Prenons l'exemple d'un éleveur laitier qui ne pouvait traire que 15 vaches en une séance avec son ancienne machine à traire. S'il investit dans une machine lui permettant de passer 20 vaches dans le même temps que la précédente en passait 15, il va augmenter sa capacité de production d'un tiers. La nouvelle machine sera financée par la valeur ajoutée réalisée sur les 5 vaches supplémentaires. Si, ultérieurement, il revient à une production de 15 vaches ou moins, l'investissement ne sera plus financé et son amortissement, sa maintenance, viendront ponctionner le revenu qu'il tirait de sa machine plus ancienne (avec les mêmes 15 vaches), créant une situation plus défavorable que la précédente pour la même production.

L'agriculteur est donc coincé : il doit absolument maintenir un niveau de production élevé à la suite de son choix d'agrandir son exploitation.

Nous avons là, semble-t-il, l'un des mécanismes ayant contribué à la production quantitative, conduisant à la surproduction !

Marge unitaire et cycles à court terme

Une activité basée sur l'achat et la revente (dans laquelle la transformation tient une petite part) conduit à un revenu qui se situe à la marge (à la fois au sens financier, et au sens socio-économique). Dans un tel cadre, le piège est dans les quantités, puisque seules celles-ci permettent un revenu conséquent.

Le cas le plus symptomatique est celui des éleveurs porcins. En 2015, sur un chiffre d'affaires moyen de 540,2 k€, ceux-ci ont dégagé une valeur ajoutée de 97,4 k€, soit 18 % du C.A., conduisant à un revenu moyen (RCAI) de 18,6 k€, soit 3,5 % du C.A.note 9.

Ces chiffres indiquent que si les prix en 2015 avaient été inférieurs de 4 %, ces exploitations n'auraient dégagé aucun revenu. Et des prix plus bas de 20 % auraient fait disparaître la valeur ajoutée. C'est ce faible taux de VA qui est à l'origine de la grande sensibilité des éleveurs de porc aux cours du marché.

D'un autre côté, il aurait suffit d'une simple hausse de 3,5 % du cours moyen pour doubler le revenu de l'éleveur, ce qui explique la permanence des élevages et leur obstination dans une activité très lourde et souvent peu rémunératrice. Cette perspective attrayante explique la persistance d'un cycle du porc, mis en évidence dans les années 70, et toujours présent 40 ans plus tard. Le graphique suivant est très éloquent à ce sujet.

Evolution de l'excédent brut d'exploitation par actif non salarié (Résultats CCAN 2015, p 23)

Lors des années creuses, le prix bas contraint de nombreux éleveurs à cesser leur activité, ce qui conduit à résorber la surproduction. Ce faisant, les cours remontent, et produisent une rentabilité pour les producteurs restants, du fait de la multiplication de leur revenu. A son tour, cette embellie conduit de nouveaux éleveurs à investir dans cette activité, ce qui ramène quelques temps plus tard la surproduction. Le cycle est alors bouclé.

Marché et inégalités entre producteurs

Le marché tend à s'adapter aux améliorations économiques des exploitations. En effet, quand les prix de marché sont fixés librement par la confrontation entre offre et demande, ils tendent à s'ajuster au détriment des producteurs les moins performants. Et ce sont les différences de performances entre les producteurs qui permettent cette régulation du marché.

Le prix s'ajuste, dans le cas d'une offre supérieure à la demande, par deux mécanismes :

- certains offreurs réduisent leur exigence en matière de prix, pour écouler davantage de produits, ce qui fait baisser le prix de marché, et contribue à accroître la demande

- les producteurs qui ont atteint leur prix plancher (celui en dessous du quel ils ne peuvent plus gagner d'argent) doivent renoncer à produire ; ils quittent le marché, permettant ainsi un ajustement de l'offre à la demande en quantité

Statistiquement, les différents producteurs offrant un type de biens sur un marché ont des structures de coûts différentes, dues à leur parcours différent, à une histoire particulière, à leurs choix et à leur efficacité. C'est d'ailleurs ces différences de coûts qui permettent un tel ajustement : si les producteurs étaient homogènes, ainsi que stipulé dans les hypothèses de la concurrence pure et parfaite, ils se maintiendraient tous, jusqu'à atteindre leur prix plancher, auquel ils sortiraient tous ensemble du marché !

Notez qu'il y aura toujours des producteurs à la limite de la survie au prix courant sur le marché, et donc il est illusoire de vouloir sauver des producteurs en difficulté par un relèvement du prix ; cela ramènera en effet en jeu d'autres producteurs au coût encore plus défavorable, qui demanderont à leur tour un relèvement du prix. Et ce d'autant plus que l'ajout de ces producteurs contribue à l'excès d'offre, venant faire baisser le prix d'équilibre.

L'Europe est trop protectrice

La politique agricole commune (PAC) de l'Union Européenne est un système de soutien à l'agriculture mis en place aux débuts du rapprochement économique, juridique et politique des pays d'Europe occidentale. Compte-tenu des problèmes alimentaires s'étant présentés à l'issue de la seconde guerre mondiale, cette PAC a eu initialement pour but d'assurer l'autosuffisance alimentaire de ses pays. Malheureusement, comme elle constituait une source importante de revenus pour les agriculteurs, et que ces derniers constituaient une faction puissante auprès du monde politique, la PAC a été maintenue alors que l'Europe connaissait non plus la pénurie mais au contraire une surproduction agricole énorme. Au lieu de réduire progressivement les subventions et laisser retomber doucement le soufflé, jusqu'à une agriculture stable et autonome, la PAC a été modifiée pour gérer la surproduction, en organisant les marchés et en administrant les quantités produites, avec par exemple les quotas laitiers.

Le résultat est une agriculture française où plus de la moitié des exploitations ne seraient pas rentables s'il n'y avait plus de subventionsnote 10.

En contribuant à maintenir en activité des exploitations dont le modèle économique n'est pas viable, elle permet l'installation de nouveaux agriculteurs dans des conditions qui ne leur auraient pas permis de le faire en son absence, ce qui pèse sur l'ensemble de leur filière, entraînant des surproductions inutiles qui viennent affaiblir toutes les exploitations existantes.

A cet égard, l'Europe n'est pas activement actrice de leurs difficultés mais, en étant trop protectrice, elle masque les problèmes réels aux agriculteurs et les pousse dans une direction néfaste à l'ensemble de la profession (de même qu'elle a permis à la Grèce, par la stabilité monétaire assurée par l'Euro, de masquer ses déficits et continuer ainsi à dépenser l'argent public à tord et à travers, aggravant les déficits, qui se sont avérés beaucoup plus problématiques une fois découverts).

Les travers de l'indépendance

Un facteur particulièrement présent en agriculture (on ne peut parler de mécanisme économique à ce sujet) est la focalisation de la plupart des agriculteurs sur l'indépendance économique. Il s'agit là d'une adhésion à des valeurs ayant largement cours, depuis toujours, dans le monde paysan.

Mais ce principe d'indépendance produit des conséquences particulières pour l'agriculteur quand il le met concrètement en place dans la réalité, qui prennent une coloration sombre avec l'intensification capitalistique croissante de cette activité.

L'exploitation agricole est d'abord et avant tout une entreprise. La tenir seul implique de réaliser soi-même toutes les tâches qu'on trouve dans une entreprise plus conventionnelle : comptabilité, achats, R&D, qualité, commercialisation, réflexion stratégique... en plus du travail de production proprement dit. Dans une entreprise de quelques centaines de salariés, ces tâches sont confiées à des personnes dont c'est le métier ; elles ont été formées, sont spécialisées et efficaces dans leur domaine.

L'indépendant n'a ni le temps ni les compétences pour mener à bien toutes ces tâches. Il doit alors s'en remettre à ses partenaires économiques pour ces questions. Et nous avons vu que ces partenaires (sans qu'ils cherchent consciemment à profiter de cet état de fait) ont une vision et une compréhension qui leur sont propres de l'économie de la fillière et qui ne vont pas nécessairement dans le sens des intérêts de l'exploitant.

Cet isolement conceptuel, et la perpétuation de schémas de raisonnement anciens et obsolètes qu'il induit, tendent à maintenir des modèles économiques qui ne sont plus du tout adaptés à l'agriculture contemporaine.

Des ébauches de solutions

Le mécanisme d'accumulation qui a été détaillé précédemment explique en bonne part les difficultés rencontrées par nombre des agriculteurs d'aujourd'hui, qui peuvent sembler insolvables. Mais l'exposé du mécanisme et sa compréhension constituent au contraire la source de potentiels remèdes, à même, sinon d'offrir des solutions aux agriculteurs en activité, du moins de permettre à leurs successeurs d'éviter les difficultés actuelles, à condition d'admettre les implications de ce mécanisme et de les intégrer à leur schéma de pensée.

Nous allons ainsi tenter de proposer quelques remèdes que la compréhension acquise nous permet d'envisager.

Passer à un financement socialisé

Nous avons vu que les industries à forte intensité capitalistique, dont les marges ne permettaient guère d'accumulation du capital, ont pû cependant se développer, grâce à l'apport en capital d'investisseurs extérieurs, au travers d'une mise en société de l'entreprise correspondante.

Compte-tenu de son accroissement de densité, l'agriculture intensive, toujours plus mécanisée, toujours plus consommatrice d'intrants et d'énergie, fait face à des besoins en capitaux de plus en plus difficiles à faire tenir dans une entreprise individuelle. L'une des solutions serait alors d'acter cette évolution et de passer à des sociétés agricoles, comme il existe des sociétés industrielles et commerciales ou de services. De telles entreprises, parce que leurs capitaux initiaux sont définitivement acquis, n'auraient pas les contraintes de remboursement de crédits des agriculteurs endettésnote 11.

Il se trouve que certaines structures existent déjà dans l'agriculture contemporaine, qui tendent vers ce type d'organisation économique. Ces structures restent centrées sur une partie, un sous-ensemble de l'entreprise agricole, et sont donc spécialisées. Elles sont d'ailleurs, le plus souvent, des prestataires de services auprès de l'exploitation, plutôt que des exploitations à part entière.

Ainsi, les CUMA, ou coopératives d'utilisation de matériels agricoles, mutualisent les machines et équipements les plus coûteux, tant à l'acquisition qu'en maintenance, pour en répartir la charge entre leurs coopérateurs.

Les GFA, ou groupements fonciers agricoles, prennent en charge l'acquisition des terres agricoles, en faisant ainsi une place à des investisseurs au sein de l'exploitation.

Les GAEC, ou groupements agricoles d'exploitation en commun, ne sont que des exploitations familiales étendues, et ne correspondent guère à la problématique qui nous préoccupe ici.

Les SCEA, ou sociétés civiles d'exploitation agricole, sont la seule forme juridique d'exploitation agricole permettant l'entrée au capital de personnes physiques non exploitants et de personnes morales.

Les sociétés pures et simples, non agricoles donc, pourraient être la forme future majeure en production agricole, car elles répondent bien au problème de l'intensité capitalistique croissante de l'agriculture intensive. En sollicitant l'épargne du grand public comme le font les entreprises d'autres secteurs, elles pourraient financer leurs investissements sans avoir à ponctionner ensuite leur valeur ajoutée par des remboursements ou une accumulation de capital.

Malheureusement, l'exemple le plus représentatif de ce type de sociétés en agriculture, la ferme des milles vachesnote 12, a jeté le discrédit sur cette approche, non pas tant du fait de l'exploitation en elle-même, qu'à cause des pratiques très douteuses et moralement condamnables de son entrepreneur, prêt à tout pour parvenir à ses fins.

L'affermage, à défaut de capitaux

Nous avons vu que si un jeune agriculteur ne dispose pas des capitaux nécessaires à son installation, plutôt que s'endetter auprès d'une banque, il pouvait solliciter le financement de son exploitation par des gens ayant eux les capitaux nécessaires. Ces investisseurs apporteraient le capital de façon définitive (comme c'est le cas pour les sociétés anonymes) et leur placement serait rémunéré par des intérêts ou des dividendes (selon la formule juridique choisie), évitant à l'exploitant de devoir consacrer une grande partie de sa marge brute à des remboursements d'emprunt.

Un tel arrangement a en fait longtemps existé dans ce type d'activités : il s'agit de l'affermage. Si ce modèle économique a disparu, c'est essentiellement du fait de l'autonomisation des paysans dans la seconde moitié du vingtième siècle, à la faveur de l'intensification progressive de leur production (qui leur a permis d'accumuler tout aussi progressivement les capitaux nécessaires). Aujourd'hui, où le capital de démarrage est important et ne peut être apporté par un jeune agriculteur, l'affermage (ou plutôt sa version moderne) redevient nécessaire et constituerait une opportunité bien plus favorable au paysan et à son indépendance que l'emprunt auprès d'une banque (surtout que les investisseurs seront moins attachés au fonctionnement et aux choix techniques de l'exploitant que pouvaient l'être les propriétaires des exploitations il y a un siècle).

Mais la perception négative qu'a la profession de ce mode économique risque de rebuter les agriculteurs, très attachés à leur indépendance.

Accumuler du capital

Nous avons vu que le principe au cœur du capitalisme était l'accumulation au fil du temps.

Ce mode de financement peut s'avérer incontournable pour tout agriculteur souhaitant développer, en toute indépendance, une activité à forte intensité capitalistique.

Mais les contraintes spécifiques de ce mode vont alors s'imposer à lui : il devra commencer par une exploitation réduite, éventuellement avec des acquisitions (matériel, bâtiments,...) d'occasion, afin de pouvoir commencer très vite à gagner de l'argent ; ensuite, s'il conserve une grande partie de cet argent, il pourra investir sur fonds propres, et ainsi développer son exploitation sans recourir aux prêts bancaires, et donc, ce faisant, garder la totalité de sa marge pour son exploitation, en vue de ses investissements futurs.

Les agriculteurs les plus proches de ces exigences de démarrage, à l'heure actuelle, nous semblent être les petits producteurs bio, non parce qu'ils aspirent à l'accumulation capitaliste (ils seraient même hostiles à ce mode économique), mais du fait de leur approche privilégiant une forte intensité en travail (et donc moins intense en capital), qui génère davantage de valeur ajoutée, donnant de meilleures marges (un autre critère à respecter pour l'accumulation).

Pour des agriculteurs moins idéalistes et aspirant à l'indépendance économique, cette façon de démarrer nous semble la meilleure voie pour parvenir à une exploitation de taille conséquente sans passer par les modes de financement aliénants que sont le recours à l'emprunt ou à des investisseurs extérieurs.

Réduire son intensité capitalistique

Puisqu'une activité à forte intensité capitalistique nécessite par définition beaucoup de capitaux, qui vont obérer l'équilibre financier de l'exploitation, il convient, pour l'agriculteur ne disposant pas de tels capitaux, de réduire cette intensité capitalistique.

Une telle réduction d'intensité peut se faire en limitant les investissements, tant en matériel qu'en terres ou cheptel. Il lui faut ainsi passer à un modèle agronomique moins intensif, demandant plus de travail et moins de capitaux.

De tels modèles ne sont guère enseignés dans les écoles d'agriculture, et l'agriculteur qui voudrait choisir cette voie devra faire sa propre instruction en se documentant et en réfléchissant à tous les aspects de son activité. Il devra procéder à ses propres calculs de production, afin de maîtriser celle-ci et ses conséquences (un moindre usage de désherbants chimiques implique plus de désherbage manuel,...).

Du banquier à l'investisseur

Un agriculteur excessivement endetté, qui n'arrive plus à rembourser ses mensualités de crédit, pourrait envisager, au lieu d'une mise en liquidation de son exploitation, de la "socialiser" comme évoqué plus haut.

Puisqu'il est dans une situation où manifestement, la banque ne récupérera pas les sommes dues, à moins de vendre à l'encan les différentes parts de l'exploitation, l'agriculteur débiteur aurait intérêt à ce que le crédit soit transformé en capital social, la banque devenant alors détentrice d'une part sociale, les intérêts sur le prêt se transformant en dividendes.

La banque deviendrait alors un investisseur institutionnel, comme le sont la Caisse des Dépôts et Consignations ou l'organisme BPI France. Cette transformation est couramment pratiquée dans le domaine industriel, sur des projets de grande taille qui peinent à générer les flux de remboursement correspondant aux emprunts accordés initialement.

Évidemment, cette façon de procéder constituerait une certaine nouveauté en agriculture, où les banques ont toujours privilégié la liquidation des exploitations, qui sont ensuite reprises par un nouvel agriculteur auprès du quel elles placent un nouveau crédit (quitte à réitérer l'opération au bout de quelques années, quand le repreneur échoue sur les mêmes écueils que son prédécesseur).

Une telle approche nécessite le développement d'un système juridique et comptable à même de sécuriser les différentes parties prenantes à ces opérations de transformation du capital, mais permettrait d'offrir aux agriculteurs une issue honorable et juste à leurs difficultés de financement de leur activité, qui est devenue trop intensive en capitaux pour être assumée par un individu isolé.

Accroître la valeur-ajoutée

Nous avons vu que les éleveurs, et tout particulièrement les éleveurs porcins, souffraient de faibles marges et se retrouvaient très affectés par les évolutions importantes des cours de leurs produits.

Le remède est très simple : réduire les achats, notamment d'aliments, pour les remplacer par une production sur place.

Sachant que, pour 2015, le montant moyen d'achats par exploitation porcine s'élève à 328,2 k€, soit 61 % du C.A. (qui s'établit en moyenne à 540,1 k€), produire ne serait-ce que la moitié des aliments augmenterait de 30 points la valeur ajoutée, qui passerait de 18 % à 48 % du C.A. (quasiment la moitié). Dans ce dernier cas, si le prix de marché baissait de 20 %, l'éleveur bénéficierait encore d'une valeur ajoutée de 18 points, alors que l'éleveur actuel, lui, travaillerait à perte dans la même situation.

Une telle démarche, cependant, va nécessiter plus de travail par tête de bétail, et, si la marge par tête sera plus grande, l'éleveur pourra travailler moins de bêtes, et ses quantités vendues vont s'en ressentir. Il suffira cependant que la marge unitaire grimpe plus vite que la réduction du cheptel pour que l'agriculteur améliore ses revenus (et si le prix de marché était inférieur à ses coûts précédents, il échangera une perte unitaire sur une quantité nombreuse par un gain net, même s'il est sur une plus petite quantité).

Même en tenant compte d'une nécessaire réduction du nombre de porcs gérés, la valeur ajoutée serait plus importante : en considérant un cheptel deux fois plus petit, le C.A. serait de 270 k€, sur lequel une V.A. à 48 % se monterait à 129,6 k€, à comparer à la V.A. moyenne actuelle de 97,4 k€.

Et ce changement de mode de production aurait en plus l'avantage de mettre l'éleveur à l'abri des chutes du cours : avec une V.A. de 48 % du C.A., même une baisse de prix du porc de 30 % lui laisserait de la marge (certes, il ne profiterait plus autant des hausses de prix éventuelles, mais c'est un moindre mal).

Une telle démarche de réduction des quantités au profit d'une plus large valeur ajoutée a pour intérêt supplémentaire de répondre, en prime, à deux évolutions majeures de l'agriculture contemporaine : la surproduction, qu'il faut réduire, éventuellement au prix d'une nouvelle contraction du nombre d'exploitations, et le haro mis sur la viande, en tant que gouffre à énergie et générateur de gaz à effet de serre. Dans les deux cas, le passage à une production de ses intrants permet à l'éleveur de diminuer drastiquement sa contribution au problème, qu'il permettrait ainsi, à son échelle, d'aider à résoudre.

Par contre, une réduction aussi drastique des quantités produites va amener l'agriculteur dans une situation de sur-dimensionnement de ses équipements (stabulation, salle de traite, poulailler ou porcherie), le ramenant dans la problématique traitée précédemment. Si ces bâtiments et machines peuvent fonctionner à demi (pour la plupart, car il n'est pas facile de chauffer la moitié d'une serre ou d'une étable), il subsiste le problème de leur amortissement et du remboursement de l'éventuel emprunt les ayant financés ; là encore, si les apparences sont négatives, tant il semble problématique de faire peser les mêmes charges sur une plus petite quantité de bétail, elles peuvent s'avérer trompeuses, car l'agriculteur disposera alors d'une plus grande valeur ajoutée sur laquelle ponctionner les frais correspondants. Et surtout, il conservera de la marge même si les prix sur son marché se dégradent sensiblement.

Nous le voyons, de multiples pistes de réflexion s'ouvrent aux agriculteurs quand ils prennent en compte le mécanisme de l'accumulation et les enseignements qu'il est possible d'en tirer.

Que faire pour les agriculteurs en difficulté ?

Accompagner humainement la sortie d'agriculture des exploitants les moins bien placés en termes économiques apparaît comme une nécessité.

Il nous paraît de première importance pour eux, notamment, de récupérer, sur les fonds issus de la liquidation de leur exploitation, la part déjà remboursée de leurs emprunts. Ils ont, après tout, déjà payé ces sommes sur leur revenu (nous pouvons aussi espérer que cela limitera la propension des banques à prêter inconsidérément des sommes faramineuses aux agriculteurs indépendants).